この記事でわかること

アンボクシング(Unboxing)という言葉をご存じでしょうか?

アメリカを中心に広がりを見せる、一般消費者が投稿する通販商品の紹介動画や写真のことです。

今回はアンボクシングが意味するところを紐解きながら、実際にアンボクシングを活用してLTV上昇にトライする事例をご紹介します。

人々が楽しい開封体験をシェアすることで、その楽しみが伝播して、自然発生的に多くの人の興味を集めるアンボクシング。広告予算が潤沢にとれないスタートアップにとっても、ひとつの活路になるかもしれないのです。

この記事を最後までご覧いただいた方のために、事業にすぐ使える実践フォーマットを配布させていただいております。ぜひご活用下さい。

アンボクシング(Unboxing)とは?

Unboxingを直訳すると、「箱の開封」といったところでしょうか。

日本では開封動画といった名称で、商品を箱から出すシーンを撮る動画が人気です。

通販で購入した商品が届き、箱を開けるところから、中の包み紙を広げて商品をひとつずつ取り出しながら紹介。最後に商品の使用感などを紹介して終了します。

また写真のアンボクシングの場合は、商品が入った箱を開けた瞬間の様子や、同梱物すべてを箱とともに捉えた様子がおさめられることが多いです。

一見、一般的な商品レビューと違いがないようにみえますが、実はアンボクシングには独自の特徴があります。

アンボクシングは、商品自体の紹介よりも商品の開梱から箱自体の紹介。そして、箱の中の商品がどのように収められていて、商品のパッケージデザインがどうなっているかなど、商品が届いた直後の様子を中心に撮影されているのです。

このスタイルの動画や写真は、「#unboxing」のタグとともに一般消費者が次々と投稿しており、2022年3月現在、インスタグラムで「#unboxing」のハッシュタグを検索すると約300万件近い大量の投稿が見つかります。

アンボクシング動画がつくる楽しい開封体験

実は消費者は商品の購入を決定するときに、必ずしもその商品の価値、たとえば効果効能だけを判断材料にしているわけではありません。商品の箱のデザインや、梱包のされ方など、商品が手元に届いた瞬間の期待感や喜びも通販を利用する楽しみの一つなのです。

これはまさに“開封体験”と言って差し支えない、通販特有の体験でもあります。

消費者が開封体験そのものを楽しんでいることを裏付けるような、こんなデータがあります。

- YoutubeにおけるUnboxing動画の検索数は2000万回以上

- 消費者の5人に1人がUnboxing動画を観たことがある

- タイトルにUnboxingが含まれた動画をすべて視聴するには7年間を要するほどの投稿数

出典:Google「The Magic Behind Unboxing on YouTube (https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/119/youtube-insights-stats-data-trends-vol7_articles.pdf)」

これはYoutubeに投稿されたアンボクシング動画を分析したレポートですが、商品をはじめて開封する喜びを投稿する消費者がいれば、その様子を動画で楽しみ、購入の判断材料にする多くの消費者がいることがわかります。

まさにアンボクシング動画が開封体験をつくり、その楽しみを伝播しているのです。

アンボクシングを活用してLTV上昇にトライした事例

楽しい開封体験を通じて「お客様へ満足を届ける」ことができれば、自ずと「定期継続率」は上昇し、CVRも上昇するはず。このアンボクシングに着目したのが、ある美容系商品のEC事業者です。

この事業者は、もともと定期縛りモデルを採用していましたが、定期縛りに対する消費者の視線が厳しくなったことを背景に、定期縛りモデルを廃止することにしました。

そこで、懸念されるのがLTVの減少です。顧客がいつでも解約できるようになったことで、解約が相次ぐのではないかと懸念したのです。

そこで、アンボクシング動画や写真の質をあげて、見た人がさらにコンテンツをシェアしてくれるように、「箱」にこだわることにしました。

従来は1箱50円程度の一般的なダンボールを採用していましたが、黒光りのする高級感のある化粧箱に変更。そして、箱の裏にははっとするような有名人の名言とハッシュタグが、さり気なく書かれているデザインを採用したのです。

ちなみに箱には「有名人の名言」と「ハッシュタグ」。それしか書かれていません。「拡散してください」などの文言を書いてしまえば、たちまち広告感が出てしまって高級感が台無しになってしまうからです。

しかし、顧客は狙い通りSNSにアンボクシング動画や写真を投稿するでしょう。箱に書かれた名言は、誰かと共有したくなるようなメッセージ性がつよくてスタイリッシュな言葉たちだからです。さらに毎回、異なるメッセージに触れられるように複数のパターンを用意しました。

この取り組みには当然コストがかかり、箱代は50円から1箱200円へ一気に上昇しました。通販経験者ならわかるはずですが、一箱150円の増額は積み重なると非常に大きなコストとなります。

しかし、顧客が自らアンボクシング動画や写真として投稿し拡散すれば、それが広告となり、CPAをかけずに新たな顧客を獲得することは十分考えられます。また既存顧客も、商品の動画や写真をSNSで目にすれば、「良いものを使っている」と再認識する機会が生まれ、定期の継続がしやすくなるはずです。

残念ながら、この取り組みははじまったばかりであり、SNSへの拡散は徐々に浸透してゆくという性質上、どの程度、LTVの上昇に貢献したのか。また、CVRが箱を変える前と後で、どの程度変化したかを計測するのはこれからです。

一方で、万が一、結果が出なかった場合のリスクヘッジとして、使用するメッセージの版権は、グロスで支払うのではなく、販売1件に対して数%をロイヤリティとして支払う形態を採用しました。

これにより、無駄な広告費をかけずに実験的なスタートを切ることができたのです。

スタートアップに最適なアンボクシング

実は、アメリカでもアンボクシングを活用しようとするEC事業者は数多く誕生しています。

有名ブランドなども取り組んでいますが、特に力を注いでいるのは、スタートアップ企業。彼らは初期の段階で莫大な広告費を確保できず、期待した通りの結果が出せずにキャッシュフローが悪化しやすい傾向にあります。

そこで広告に投資をするのではなく、箱や梱包方法に投資し、顧客にアンボクシング動画や写真の投稿をうながすことで、ローコストで商品の知名度を向上させる取り組みが注目を集めたのです。

通販は箱を開けてはじめて商品を目にする性質がある以上、開封体験と商品の最初の体験を最高のものにすることで、自然とアンボクシングが増えるはず。アンボクシングが増えると、へたな広告以上に自然発生的に口コミが広がるチャンスです。

資金面で劣るスタートアップがそこに力を入れることは、ある意味、合理的なのかもしれません。今後もアンボクシングと、それにまつわる施策や事例に注目していきましょう。

さて、ここまで読んでいただいた方に、お伝えしたいことがあります。

「CRM施策管理FMT/CRM施策カレンダー」が無料ダウンロードできます!

- 初心者でもひと目で理解できるシンプルなフォーマット&カレンダー

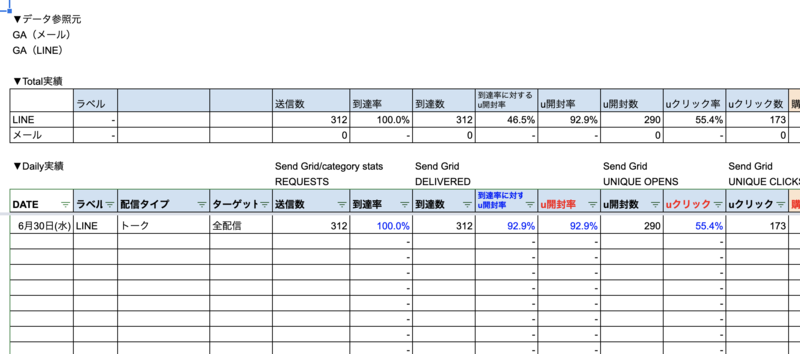

- LINE、メルマガ、SNS(Instagram / Twitter)といった、現代のメインタッチポイント別の配信・投稿スケジュールを簡単管理。

- LINEやメルマガの送信数、到達率、開封率、購入率といったKPIを一覧で管理・分析することが可能で効果の高い施策と類似施策を効率的に打つことでLTVの高い事業状態を実現

ダウンロードはこちら

※問い合わせ内容に「CRM施策管理FMT」とご記入ください。【ご提供の背景】

昨今のEC・D2C事業において、新規顧客を増やすことも大事ですが、既存顧客に“継続的に”自社ブランドの商品を購入してもらうのはとても重要なこと。つまり、CRMでいかに質の高い施策を、(単発ではなく)組み合わせて走らせるかが大事になってくるのです。しかし、多くの施策が混在すると管理が煩雑になるのは必至。そこで必要になるのが、「CRM施策管理FMT/CRM施策カレンダー」です。

私たちは、D2C顧客体験型ECプラットフォーム「ecforce」を通じて、様々なクライアント様と向き合いサポートしてきた知見を集積してFMT/カレンダーをつくりました。この御社の事業に貢献できましたら幸いです。

当フォーマットは自社で運営しているD2Cブランドでも日々活用している内容です。

ダウンロードはこちら

※問い合わせ内容に「CRM KPI管理シート」とご記入ください。

※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比

※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月