この記事でわかること

※この記事は 時点の情報をもとに執筆しています。

2025年、EC市場はますます拡大を続けており、多くの中小企業や個人事業主がオンライン販売に参入しています。

しかし、ECサイトの立ち上げやリニューアルには、制作費や広告費、システム導入など多くのコストがかかるのも事実です。

そんな中で注目されているのが、「ECサイト補助金」です。国や自治体が実施している補助金制度を活用すれば、初期費用の負担を大幅に軽減しながら、効率よくECビジネスをスタートできます。

とはいえ、「どの補助金が自社に合っているのか?」「採択されるにはどんな準備が必要?」「後払いってどういうこと?」といった疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、2025年に活用できるECサイト向け補助金制度を3つ厳選し、それぞれの特徴・申請条件・注意点をわかりやすく解説します。

さらに、補助金活用を成功に導くポイントや、実際の申請フローまで完全網羅!

「補助金を活用して、賢くEC事業を始めたい」と考えているすべての方に向けた、保存版ガイドです。

関連するテーマについては、下記の記事もぜひチェックしてみてください。

ECサイトとは?種類や仕組み・メリットと主要なECサービス一覧

【5ステップ】ネットショップを立ち上げよう!おすすめのツールや開業を成功させるためのポイント

EC補助金とは?

ECサイト補助金とは、国や地方自治体が企業や個人事業主のECサイト構築やオンライン販売事業を支援するために提供している、返済不要の公的資金です。

対象となるのは、ECサイトの新規立ち上げ、既存サイトのリニューアル、集客や販路開拓に関わる広告費、ITツール導入費などが主です。

コロナ禍以降、非対面型ビジネスへの移行を後押しする制度としても注目されてきました。

補助金は、審査を経て採択された事業者のみが受給できる競争的な制度である点が、助成金との大きな違いです。

制度ごとに補助額や対象経費、申請条件が異なるため、自社の事業計画や規模に応じて最適な制度を選ぶことが重要になります。

補助金と助成金の違い

補助金と助成金はどちらも返済不要の公的支援制度ですが、実はその目的や申請方法、難易度に大きな違いがあります。

特に、「申請すればもらえる」タイプなのか、「審査に通らないともらえない」タイプなのかを理解しておくことが、制度選びにおいて非常に重要です。

以下に、両者の違いを比較表でまとめました。

| 区分 | 補助金 | 助成金 |

|---|---|---|

| 管轄官庁 | 経済産業省・中小企業庁など | 厚生労働省 |

| 支援目的 | 新規事業、設備投資、販路拡大など | 雇用促進、労働環境の改善など |

| 支給条件 | 審査に通った事業者のみ | 要件を満たせば基本的に受給可能 |

| 難易度 | 高い(競争あり) | 比較的易しい(条件重視) |

| 代表例 | 事業再構築補助金、持続化補助金 など | キャリアアップ助成金、雇用調整助成金 など |

このように、補助金は「審査型」、助成金は「要件型」と覚えると整理しやすいです。

補助金では、事業計画の実現可能性や社会的な意義、収益性、地域への波及効果などが細かく審査されます。

採択されるには、競合との差別化や具体的な数値目標を提示することが求められます。

一方で助成金は、制度が定める条件さえ満たせば原則として受給できるため、申請ハードルは比較的低いとされています。ただし、雇用関係が前提となっている制度が多いため、ECサイト構築やWeb事業には直接適用できない場合がほとんどです。

そのため、ECサイトに関わる支援を検討する際は、主に「補助金」を中心に検討するのが基本方針となります。

なぜ今「EC補助金」が注目されているのか

2025年の今、ECサイト支援の補助金が注目されている背景には、以下のような社会的要因があります。

- インボイス制度や電子帳簿保存法の義務化によるデジタル対応の加速

- 物価高騰や人材不足に対応する業務効率化の必要性

- 地方創生・越境EC強化に向けた政策的後押し

- 中小企業の生産性向上支援予算の増加

これにより、国だけでなく自治体レベルでも独自の補助金が次々と立ち上がっており、補助金を活用しないのは損な時代に突入しています。

IT導入補助金は対象外に?

かつて、ECサイト構築に広く利用されていた代表的な補助制度にIT導入補助金がありました。

しかし、2024年度の制度見直し以降、ECサイト制作費(デザイン・ページ構築など)は補助対象外となっています。

一方で、受発注管理・在庫連携・CRMなど、業務効率化を目的としたツールの導入については、条件付きで補助対象となる場合があります。

具体的に対象となるかどうかは、導入予定のツールが「IT導入支援事業者」により事前登録されているかどうかが重要な判断基準になります。

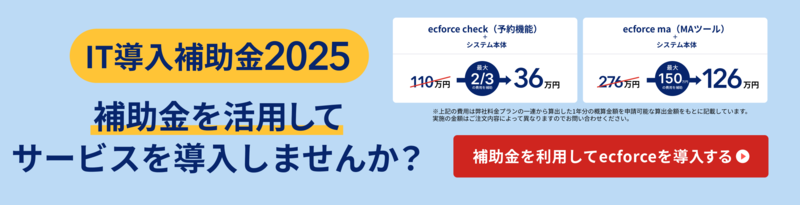

なお、弊社SUPER STUDIOが提供している予約管理ツール(ecforce check)やCRMツール(ecforce ma)、分析ツール(ecforce bi)、データ統合/分析ツール(ecforce cdp)も2025年は対象になります。

詳細は下記から御覧ください。

補助金制度を理解するための基本知識

ECサイトの新規立ち上げやリニューアル、販路拡大に取り組む事業者にとって、公的な補助金制度は資金面の大きな支援策となります。

しかし一口に「補助金」と言っても、その内容は制度によってさまざま。対象となる事業内容、補助金額、条件、申請対象者などが大きく異なります。

また、「金額が大きい補助金を選べばいい」というわけではありません。

補助金には"補助率"という重要な概念があり、これは「事業費に対して、どのくらい国や自治体が負担してくれるか」を示す割合のことです。

補助額と補助率の違いとは?

補助金制度を比較する際に、特に注意すべきなのが「補助額」と「補助率」です。

この2つは混同されやすい用語ですが、それぞれ意味が異なります。

補助額とは?

国や自治体から支給される補助金の上限金額のこと。

例:補助額「最大200万円」なら、支給される金額は200万円まで

補助率とは?

補助対象となる事業費のうち、どの程度を補助金でまかなえるかを示す割合のこと。

例:補助率「2/3」の場合、100万円の事業費をかけると約66万円が支給される(残りは自己負担)

補助額 × 補助率の関係とは?

補助金制度を活用する際には、「補助額」と「補助率」がそれぞれどれくらいなのかだけでなく、両者の組み合わせによって実際にいくら受け取れるのかを把握することが大切です。

補助金は、「補助対象となる事業費」に対して補助率がかかり、その結果が補助金として支給される金額となります。

ただし、その金額が補助額の上限を超える場合には、それ以上は支給されません。

ここで、具体的なシミュレーションを見てみましょう。

【ケース1:自己負担が抑えられる理想的なケース】

- 補助額上限:200万円

- 補助率:2/3(66.7%)

- 実際の事業費:300万円

- 支給される補助金:300万円 × 2/3 = 200万円 → 補助額の上限ちょうど

この場合、自己負担は100万円です。

【ケース2:補助率の計算上は多くもらえるが、補助額で制限されるケース】

- 補助額上限:200万円

- 補助率:2/3(66.7%)

- 実際の事業費:400万円

- 計算上の支給額:400万円 × 2/3 = 約266万円

- 実際の支給額:200万円(上限に達しているため)

- 自己負担:200万円

このように、いくら経費をかけても補助額の上限以上は支給されません。

この関係を理解しておくと、「いくら事業費をかければ、自己負担と補助金のバランスが最も良くなるか」を逆算できるようになります。

制度によっては補助額・補助率の両方が違うため、金額だけでなく、割合にも注目して制度を選ぶことが、補助金活用を成功させるコツです。

主要なEC補助金

2025年現在、ECサイト構築やリニューアル、越境EC展開などに活用できる代表的な補助金制度を厳選して紹介します。

それぞれの補助金制度には目的や対象経費、補助額・補助率、申請条件などに違いがあります。

この章では、2025年下半期以降も利用可能であることが確認されている制度を紹介しています。自社の事業内容や成長フェーズに応じて、最適な制度を見極めましょう。

まずは全体像をつかみやすいよう、主要な補助金制度を一覧表で比較したあと、各制度を個別に解説します。

EC補助金制度 比較表

| 項目 | 小規模事業者持続化補助金 | 中小企業省力化補助金 | グローバル市場開拓枠②(JAPANブランド類型) |

| 補助上限額 | 最大250万円(特例適用時) | 最大1,500万円(一般型では最大1億円、大幅賃上げを行う場合は最大2,000万円または1億円まで引き上げ) | 最大3,000万円 |

| 補助率 | 2/3(通常枠1/2) | 1/2〜2/3(小規模事業者等は2/3、中小企業は1/2。1,500万円を超える部分は1/3) | 中小企業:1/2、小規模:2/3 |

| 活用しやすい用途 | ECサイト構築、チラシ制作、集客 | 物流・バックヤード業務の自動化設備導入 | 越境EC、多言語対応サイト、海外広告 |

| 申請対象の例 | 小規模事業者(商業:5人以下、製造業:20人以下) | gBizID取得済の中小・小規模事業者(人手不足の状態にある中小企業等) | 国内で事業を展開し、売上の2分の1以上が海外顧客である事業者 |

| 公式サイトURL | https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/jizokuka.html | https://shoryokuka.smrj.go.jp/ | https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/ |

| 運営会社(団体)名 | 日本商工会議所・全国商工会連合会 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構(SMRJ) | 中小企業庁(経済産業省) |

1.小規模事業者持続化補助金

「小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者が経営計画を策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら販路開拓や業務効率化に取り組む際に活用できる補助制度です。

この補助金では、ECサイトの構築やWeb広告の出稿、チラシやパンフレット制作、ネットショップの開設費用など、販売促進にかかる幅広い経費が補助対象となっています。

商工会・商工会議所と連携しながら申請を進める形式で、個人事業主や創業間もない事業者でも活用しやすい点が特長です。

ただし、近年は採択率がやや下がる傾向にあります。申請にあたっては、経営計画書の完成度や、加点項目の確実な反映が採択のカギとなります。

ここでは、本補助金の対象事業・対象経費・補助額・申請方法などを解説します。

出典:小規模事業者持続化補助金 公式サイト|日本商工会議所・全国商工会連合会

補助金の対象事業

小規模事業者持続化補助金は、地域の商工会・商工会議所の支援を受けながら、「売上拡大」や「業務改善」を目的とした取り組みに対して補助を受けられる制度です。

特に、以下のような目的でEC関連費用を補助対象として活用するケースが増えています。

- 販路開拓に関する事業

例:新たな市場への展開、ECチャネルの追加、Web広告など - 業務効率化に関する取り組み

例:受注処理の電子化、EC運営の自動化・省力化など - 地域に根ざした取組やインボイス制度対応など

加点対象になる場合もあるため、要件確認が重要です

EC関連では「ネットショップの立ち上げ」「リニューアル」「広告集客」などが代表的な活用例で、初めてECに取り組む小規模事業者との相性が良い補助金です。

補助金額・補助率

小規模事業者持続化補助金は、申請枠によって補助上限額と補助率が異なります。2025年度においては、主に以下の申請類型が設けられる予定です。

- 【一般型】

・通常枠: 補助上限額50万円、補助率2/3。インボイス特例を満たす場合は、上限額に50万円が上乗せされます。賃金引上げ特例を満たす場合は150万円、両特例を満たす場合は200万円が上乗せされます。

・賃金引上げ特例: 補助上限額は通常枠の補助上限額に150万円上乗せされ、補助率は2/3(赤字事業者は3/4)です。賃上げに取り組む小規模事業者が対象です。

・災害支援枠: 被災した小規模事業者が対象で、直接被害の場合は補助上限額200万円、間接被害の場合は100万円、補助率2/3です。 - 【創業型】

・補助上限額200万円(特定条件で250万円)、補助率2/3。創業後3年以内の小規模事業者が対象です。 - 【共同・協業型】

・補助上限額5,000万円、補助率2/3または定額。複数事業者の連携による事業拡大が対象です。 - 【ビジネスコミュニティ型】

・補助上限額50万円。2つ以上の補助対象者が共同事業を行う場合は最大100万円です。

ウェブサイト関連費(ECサイト関連費を含む)は補助対象経費となりますが、ウェブサイト関連費のみでの申請はできません。

他の補助対象経費と組み合わせて申請する必要があります。

また、ウェブサイト関連費には補助金交付申請額の1/4(最大50万円)という上限が設けられています。全額をECサイト構築に充てたい場合は、他の補助金制度との比較も重要です。

補助対象となる経費

販路開拓や売上向上に直結する費用であれば、幅広い経費が補助対象となります。

ただし、補助金の種類によって対象となる経費は異なり、常にすべてのEC関連費用が補助対象となるわけではありません。

例えば、既存事業の販路拡大を目的とした費用や、PC・タブレットなどの汎用機器の購入費は補助対象外となることがあります。

また、単なるECサイトのリニューアルは対象外となる場合があり、新たな顧客獲得や販路拡大への貢献が求められます。

EC関連で具体的に対象となるのは以下のような費用です。

- ECサイト構築費

デザイン、UI設計、カート機能、CMS実装など - ネット広告・プロモーション費

Google広告、SNS広告、LP制作、キャンペーン運用 - クリエイティブ制作費

商品撮影、コピーライティング、動画プロモーションなど - コンサル・外注費

SEO対策、SNS運用代行、補助金申請支援 - 販促物の制作費

チラシ、パンフレット、カタログの制作・印刷・発送

一方で、以下のような費用は補助対象外です。

- パソコン・スマホなどの汎用機器

- 通信費・家賃・水道光熱費などの経常経費

- 交付決定前に発注したものすべて

提出書類と申請条件

申請には、以下のような条件と書類が必要です。

- 【対象となる事業者】

・小売業・サービス業:常時使用する従業員が5人以下

・製造業・その他:常時使用する従業員が20人以下 - 【提出書類(主なもの)】

・経営計画書・補助事業計画書(所定フォーマットあり)

・商工会・商工会議所による事前確認書

・見積書・仕様書(原則2〜3社取得)

・決算書または確定申告書(直近1期分)

・登記簿謄本または開業届(個人事業主)

事前にgBizIDプライムを取得しておくと、電子申請(Jグランツ)での提出がスムーズです。

手続きの流れ

小規模事業者持続化補助金は、以下のステップで申請〜受給まで進みます。

- 商工会議所または商工会に相談し、事業計画を策定

- 必要書類を揃え、確認書を取得

- 公募期間内に申請(郵送または電子申請)

- 採択結果の通知 → 交付申請 → 事業開始

- 事業完了後に実績報告 → 補助金受給(後払い)

重要なのは、交付決定前に着手(発注・契約・支払)した経費は補助対象外となることです。

スケジュール管理を誤ると補助金が受け取れないため、開始タイミングには十分注意しましょう。

2.中小企業省力化補助金

「中小企業省力化補助金(正式名称:中小企業省力化投資補助事業)」は、中小企業・小規模事業者が人手不足や業務負荷の改善を目的として、省力化・自動化を図るための設備やITツールを導入する際に活用できる補助制度です。

この制度では、申請方法として以下の2類型が用意されています。

- カタログ型(カタログ注文型):事前に国が登録した設備・機器から選ぶ方式

- 一般型:事業者が独自に導入したい機器やシステムについて提案・申請する方式

カタログ型は申請準備が比較的簡易でスピード感があり、省力化製品をそのまま選ぶだけで利用できる点がメリットです。

一方、一般型は要件や手続きがやや複雑ですが、カタログに載っていない設備や構成も申請可能なため、事業ごとに柔軟な対応ができます。

2025年6月27日時点で第3回公募が開始され、申請受付は2025年8月上旬~下旬予定とされています。確実に活用できるEC運営支援向け補助金として、ぜひ候補に加えるべき制度です。

補助金の対象事業

この制度は、「従業員の作業負担を軽減し、業務の効率化を図る投資」を支援することが目的です。

対象となるのは、主に以下のような省人化・自動化を実現する取り組みです。

- 物流工程の自動化

自動梱包機・搬送機・自動倉庫・ピッキングシステムなどの導入 - 製造現場の省力化

組立ロボット、AIカメラ、検査装置などの省人化設備 - バックヤード業務の効率化

在庫管理、出荷指示、棚卸し支援などのシステム導入

EC事業との親和性が高いのは、倉庫内の出荷業務・在庫管理・ピッキングなどの分野です。

ECサイト制作自体は補助対象外ですが、EC運営を支える裏側の自動化に対しては有効に活用できます。

補助金額・補助率

補助額と補助率は、選択する申請類型(カタログ型・一般型)や、事業者の規模・取り組み内容によって異なります。以下は主な内容です。

- 【カタログ型(カタログ注文型)】

・あらかじめ登録された省力化製品から選ぶ形式。

・補助上限額は最大1,500万円。

・賃上げ表明などの特例を満たす場合は最大2,000万円まで引き上げられる。

・補助率は原則1/2、特例枠では2/3まで引き上げられる可能性がある。 - 【一般型】

・製品がカタログに登録されていなくても、申請者自身で提案・申請できる形式。

・大型設備投資など、より自由度の高い申請が可能。

・補助上限額は最大8,000万円で、補助率は原則1/2。対象設備や事業規模により補正がある。

補助金を活用するためには、導入する設備の種類・規模・目的が、制度の趣旨(省力化・自動化)に明確に適合していることが必要です。

補助対象となる経費

対象となるのは、省力化製品カタログに掲載された製品の導入費用(カタログ型)または、それと同等の省力化目的に適合する製品(一般型)です。

- 物流機器関連:自動梱包装置、搬送ロボット、ピッキング支援機器など

- 作業補助装置:スキャン検品システム、出荷ラベル自動発行機など

- バックヤード支援ツール:倉庫管理システム(WMS)、音声指示システム等

- 設置・導入費用:初期設定・設置工事・インストラクション費用も対象(条件あり)

ソフトウェア単体の導入や、広告宣伝費、Web制作費などは対象外なので、注意しましょう。

提出書類と申請条件

中小企業省力化補助金を申請するには、いくつかの基本条件を満たしている必要があります。また、申請類型(カタログ型か一般型か)に応じて提出書類も変わってきます。

- 【申請条件(共通)】

・中小企業基本法に定義される中小企業・小規模事業者

・gBizIDプライムの取得済み

・設備が「省力化製品カタログ」に掲載されている(カタログ型の場合) - 【主な提出書類】

・補助事業計画書(所定様式)

・製品カタログ番号の記載された見積書

・決算書または確定申告書(1~2期分)

・賃上げ表明書(特例枠該当者のみ)

カタログ型の場合は、必要書類のボリュームは比較的少なく、採択までのスピードも早めです。

一方で一般型では、製品の目的・構成・効果を詳細に示す必要があるため、綿密な事業計画書の作成が求められます。

手続きの流れ

省力化補助金は、補助金のなかでも「導入製品があらかじめ定められている」点が特徴です。手続きの流れは以下になります。

- カタログ型または一般型のどちらで申請するかを決定

- カタログ掲載製品の確認/独自設備の事前相談(一般型)

- gBizIDの取得

- 導入計画の整理、必要書類の準備

- 公募期間中に電子申請(専用サイト)

- 採択後 → 交付決定 → 契約・導入

- 実績報告 → 補助金の受給(後払い)

導入対象製品がカタログに登録されているかどうかの確認が最初の必須ステップになります。

また、一般型で申請する場合は、早期の事前相談や証拠資料の整備が採択の鍵となります。

3.グローバル市場開拓枠②海外市場開拓(JAPANブランド類型)【ものづくり補助金内制度】

「グローバル市場開拓枠②(JAPANブランド類型)」は、日本の中小企業が海外市場への進出や越境EC展開を目的として行うブランディング・販路開拓活動を支援する補助制度です。

具体的には、海外向けのECサイト構築、多言語対応、海外向け広告出稿、商品パッケージの現地化など、海外展開を前提とした販促活動に幅広く対応しています。

本補助金は、かつての「JAPANブランド育成支援事業」を引き継ぎ、現在は「ものづくり補助金」内のグローバル市場開拓枠(JAPANブランド類型)」として運用されています。

補助金の対象事業

本補助金が対象とするのは、以下のような海外市場を対象とした新規販路開拓・ブランディング事業です。

- 海外向けECサイトの構築・強化

多言語対応、現地通貨決済機能、クロスボーダー対応 - 海外展示会や商談会への出展

海外バイヤーとの接点創出、現地市場での認知獲得 - 海外広告・プロモーション

Google・Facebook広告、現地インフルエンサー起用など - 商品パッケージやラベルの現地化対応

食品表示、翻訳、文化適応対応など

中でも越境ECを始める事業者にとって、多言語対応サイトの制作やプロモーション費用をカバーできる点が非常に有用です。

補助金額・補助率

この補助金は、申請する事業の内容や規模に応じて、補助金額は200万円から最大500万円まで設定されています。

複数者で共同申請する場合は、1社ごとに500万円の上限額が引き上げられ、最大5,000万円までとなることがあります。

越境ECや海外販路開拓にかかる多様な費用に対応できる、比較的高額な支援枠です。補助率は、中小企業・小規模事業者ともに2/3まで認められます。

採択には審査があり、申請内容に対する実現可能性や経費の妥当性が評価されます。補助対象となる経費を整理し、現実的な事業規模で申請することが成功のポイントです。

補助対象となる経費

補助対象経費は「海外展開」に関連していれば幅広く認められます。以下は代表的な例です。

- 海外向けECサイトの構築・運用(デザイン、システム、翻訳含む)

- 海外広告、SNSプロモーション、インフルエンサー活用等の宣伝活動費

- 商品翻訳、パッケージ・取扱説明書のローカライズ

- 専門家謝金、コンサルティング費、外注制作費

- 海外向け展示会・商談会出展、ブース設営、輸送・渡航費用など

国内販売を目的としたECサイトや国内向けのプロモーションは対象外となるため、越境ECや海外販路に直結した事業内容であることを明確にする必要があります。

提出書類と申請条件

申請にあたっては、「海外市場に対して、なぜこの取組が必要か」をロジカルに示す計画書を作成する必要があります。

この補助金の申請には、以下のような条件を満たし、提出書類を整える必要があります。

- 【主な申請条件】

・中小企業基本法に該当する中小企業であること

・対象事業が「海外市場向けの新規性ある展開」であること

・gBizIDプライムを取得していること(電子申請) - 【提出書類】

・事業計画書(海外展開の背景・目標・販路戦略などを明記)

・販促・制作等の見積書/仕様書

・翻訳・通貨対応など、越境対応要素を説明する資料

・決算書または確定申告書(直近2期分)

・gBizID登録情報

採択を目指すには、「なぜ今、海外展開なのか」→「どう売っていくのか」→「どんな成果を目指すか」まで一貫した戦略が重要です。

手続きの流れ

本補助金は、展示会支援などの物理的な取り組みも含むため、スケジュールと準備の精度が求められます。以下が申請〜受給までの流れです。

- gBizIDプライムを取得

- 事業計画と販促施策の構想、ターゲット国・手法を明確にする

- 公募要領に沿って申請書類を作成

- 電子申請サイトより提出(Jグランツなど)

- 採択通知 → 交付決定 → 事業実施

- 実績報告 → 補助金精算(後払い)

事業終了後に提出する「実績報告書」では、現地での反応・数値結果・支出証明書類などが求められます。

そのため、事業開始前から成果測定や証憑収集を意識した運用設計が不可欠です。

すでに終了した主要補助金と今後の大型補助金動向

2024年度を境に、多くの事業者が利用してきた主要補助金制度が見直しや終了を迎えています。

特に「事業再構築補助金」は13回公募で区切りとなり、今後は新たな大型補助金「中小企業新事業進出補助金」などへと移行していく流れです。

本章では、こうした制度の終了・新設の全体像と、今後注目すべき補助金の方向性について解説します。

事業再構築補助金の終了と「中小企業新事業進出補助金」への移行

「事業再構築補助金」は、コロナ禍をきっかけに大規模な事業転換・新分野展開を支援する制度として導入され、13回の公募で多くの中小企業が活用してきました。

しかし、2025年度からは新たに「中小企業新事業進出補助金」が創設されます。

【中小企業新事業進出補助金とは?】

目的: 地域経済の担い手となる中小企業が、新分野・成長分野へ事業進出する際の投資を重点的に支援するため

補助対象: 既存事業とは異なる新たな製品・サービス・ビジネスモデルの開発、または成長市場への参入(例:新たなDX事業・グリーン市場等)

補助金額: 中小企業新事業進出補助金の補助上限額は、中小企業の従業員数に応じて異なります。

従業員数20人以下で最2,500万円(大幅賃上げ特例適用で3,000万円)、21人~50人で4,000万円(仮同5,000万円)、51人~100人で5,500万円(同7,000万円)、101人以上で7,000万円(同9,000万円)です。中堅企業枠や加算枠もあります(詳細は今後発表)。

補助率: 1/2〜2/3(予定、規模・事業内容で変動)

主な条件: “新規性・革新性・成長性”が重視されます。単なる業務のデジタル化・EC化のみではなく、「売上構成の転換」や「新市場での事業拡大」が明確に求められます。

注意: 既存商品を単にオンライン販売するだけの事業は対象外になる可能性が高いです。事業計画の独自性・将来性・社会的インパクトが審査のポイントになります。

最新情報: 2025年度予算案時点では制度設計中とされており、詳細要件・スケジュール等は公式発表を待つ必要があります。

出典:中小企業庁 2025年度予算「中小企業新事業進出補助金」

IT導入補助金はECに使えるのか?

IT導入補助金は、かつてECサイト構築にも活用されていた代表的な制度のひとつです。

しかし、制度の見直しにより、2024年度以降はECサイト制作費(デザイン・ページ構築など)が原則補助対象外となっています。

そのため、ECサイトの新規構築やリニューアルを検討している事業者が、この補助金を目的に申請準備を進めてしまうと、要件を満たさず不採択となるリスクが高まります。

一方で、EC運営に関わる業務ツールの導入――たとえば、受発注管理、在庫連携、CRMなどについては、条件付きで補助対象となる場合もあります。

本セクションでは、EC構築には使えないが、周辺業務に限って活用可能な補助金として、IT導入補助金の現在の使いどころを解説します。

出典:IT導入補助金2025 公式サイト

補助対象となる事業・ツール

ECそのものを構築する費用(Web制作、カート設計、UIデザインなど)は対象外ですが、以下のような「業務効率化を目的としたITツールの導入」は、補助対象となる可能性があります。

- 受発注管理システム

- 在庫一元管理ツール(実店舗・EC共通)

- 顧客管理・分析ツール(CRM)

- 会計・請求・販売管理のクラウドソフト

- MAツール(マーケティング自動化)など

いずれもIT導入支援事業者が事前登録したITツールであることが必須です。

なお、弊社SUPER STUDIOが提供している予約管理ツール(ecforce check)やCRMツール(ecforce ma)、分析ツール(ecforce bi)、データ統合/分析ツール(ecforce cdp)も2025年は対象になります。

詳細は下記のボタンから御覧ください。

補助金額・補助率

2025年度時点の補助枠では、目的別に「通常枠」「セキュリティ対策推進枠」「インボイス対応枠」などが設定されており、対象ツールや申請条件によって補助額・補助率が異なります。

- 補助上限額:最大450万円程度

- 補助率:1/2または2/3(クラウド利用料は最大2年分)

どの枠を使えるか、補助対象になるかは、事前にIT導入支援事業者を通じて確認することが重要です。

申請条件と手続きの流れ

IT導入補助金を活用するには、制度上のいくつかの条件を満たした上で、IT導入支援事業者と連携しながら申請手続きを進める必要があります。

ここでは、申請の前提条件と全体の流れについて整理します。

【申請条件】

申請できるのは、中小企業基本法に定められた中小企業や小規模事業者です。

また、申請にはgBizIDプライムの取得が必要であり、導入するITツールは、事前に登録された「IT導入支援事業者」の提供ツールでなければなりません。

この支援事業者と事前に連携し、申請書の作成・提出を進めるのが基本の流れとなります。

【申請の流れ】

申請から補助金の受給までは、以下のようなステップで進みます。

- 導入予定のIT支援事業者と相談し、導入ツールや対象経費を確認

- gBizIDプライムとSECURITY ACTIONを取得

- 支援事業者とともに申請計画書・見積書を作成

- 公募期間内に電子申請(Jグランツ)を実施

- 採択通知を受けたのち、交付決定 → 契約・導入スタート

- 導入完了後に実績報告を提出し、補助金の精算申請(後払い方式)

交付決定前に発注・契約・支払いをしてしまうと、原則として補助対象外になるため、事業スケジュールと手続きの順序には注意が必要です。

申請時の注意ポイント

EC補助金を活用する際は、制度の内容を正しく理解することはもちろん、申請や事業実施における注意点をあらかじめ把握しておくことが重要です。

以下では、特に注意すべきポイントを5つに整理して解説します。

補助金の対象は毎年見直される

補助金制度は毎年度ごとに見直しが行われ、前年度と同じ制度名でも補助対象が変更される場合があります。

例としてIT導入補助金は、2024年度からECサイト制作が補助対象外となりました。

このように、「以前使えたから今年も使えるはず」と安易に考えるのは危険です。毎回、公式サイトや公募要領で最新の条件を必ず確認しましょう。

補助金の申請には手間と時間がかかる

各補助金の申請には必要な書類があり、内容に誤りや虚偽がないように精査するのに予想以上に時間がかかってしまうケースもあります。

事業計画書や見積書の作成、各種証明書の取得(登記簿謄本・確定申告書など)、支援機関との連携や確認書の取得など、多くの書類と準備が必要です。

インターネット申請(Jグランツ)も増えていますが、操作方法に慣れていないと申請自体が遅れてしまうことも。締切直前ではなく、1〜2ヶ月前から余裕を持って準備を進めましょう。

審査に通らないケースもある

補助金は「申請すれば必ずもらえる」ものではなく、あくまで審査に通過した事業者のみが採択されます。

審査には明確な基準があり、計画が不明瞭であったり、成果の見込みが弱いと判断された場合は不採択になる可能性もあります。

また、近年は応募数が増加傾向にあり、たとえ制度要件を満たしていても、他社と比較して採択されないケースが少なくありません。補助金は「もらえる前提」ではなく、「競争のある公的資金」であるという意識が必要です。

審査ではおもに次のような観点が見られます。

- 事業の実現可能性や継続性

- 経済的な効果(付加価値額・雇用の増加など)

- 自社の強みと市場のマッチ度

- 社会的意義(地域貢献性やデジタル化の推進)

不採択にならないためには、単なる「やりたいこと」ではなく、根拠ある数字と市場分析に基づいた戦略的な事業計画を立てることが必須です。

補助金は後払いのため自己資金が必要

多くの補助金は「精算払い(後払い)」が原則です。つまり、補助金を受け取る前に全額を自己資金などで立て替える必要があります。

例としては補助率2/3・補助上限200万円の補助金で300万円の事業を実施する場合、最初に全額(300万円)を支出し、のちに200万円が補填されます。

資金繰りに余裕がないと、補助金の支給前に資金ショートを起こすリスクもあるため、キャッシュフロー計画をしっかり立てましょう。

採択後にも追加の手続きがある

補助金は採択された後も、実績報告や精算手続きなど複数の工程があります。

特に近年では、Jグランツなどの電子申請システムを通じた報告書提出が義務化されており、gBizIDの取得や書類の電子化対応が必要です。

また、補助金の支払いは「精算払い(後払い)」であり、交付決定以前に契約・発注した費用は補助対象外となります。

事業スケジュールと資金繰りの両面で、計画的な運用が求められます。

制度改正や廃止のリスクにも注意

補助金制度は年度ごとに見直され、予算終了・制度改廃などが急に発表されることもあります。

たとえば、以前までECサイト制作に利用されていたIT導入補助金は、現在は対象外となっており、制度に対する過去のイメージで申請準備を進めると失敗につながる可能性があります。

常に最新の公募要領や公式サイトを確認する習慣が大切です。

補助金申請時のコツ

EC補助金を活用してECサイトの構築・運営を成功に導くためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

具体性のある事業計画を立てる

補助金申請では、事業の「やりたいこと」だけを伝えても採択されることはありません。重要なのは、事業の目的やゴールを、数値やデータに基づいて具体的に示すことです。

たとえば、「売上を伸ばしたい」ではなく、「既存顧客のリピート率を現状の15%から30%に引き上げるため、会員機能付きのECサイトを新たに構築し、メルマガ配信とポイント制度を導入する」など、取り組み内容と成果目標の因果関係を明確にしましょう。

また、事業の必要性を裏づけるためには、市場調査や競合分析、ターゲットの明確化も欠かせません。

自社の商品やサービスが、どのような市場環境の中でどの顧客に向けて提供されるのかを示すことで、実現可能性や説得力が増します。

さらに、補助金によっては「3年後に売上◯%増加」「付加価値額を年平均3%以上向上」などの具体的な成果要件が設定されていることもあります。

制度の要件に沿ったKPI(数値目標)を盛り込むことも、採択されるための重要なポイントです。

専門家の支援を活用する

補助金制度によっては、認定経営革新等支援機関やIT導入支援事業者など、専門家との連携が義務化されている場合があります。

とくに事業再構築補助金やデジタル化基盤強化補助金では、支援者のチェックが採択率に直結します。

申請代行だけでなく、計画の骨子づくりから相談できる専門家を早期に見つけておくことが大切です。

キャッシュフロー対策

補助金は基本的に精算払い(後払い)であるため、補助金が入金されるまでの事業費を一度立て替える必要があります。

補助率が高くても、自己資金ゼロで事業を進めることはできません。

補助金に頼りすぎず、資金計画を事前にしっかり立てることが成功の鍵となります。

制度の最新情報を常にチェックする

補助金制度は毎年度ごとに内容が見直され、対象経費や要件が変更されることがあります。そのため、前年まで利用できていた内容が、今年度は対象外となっているケースも少なくありません。

たとえば「IT導入補助金」では、2024年度の制度変更によりECサイト制作にかかる費用が補助対象から除外されました。

これまでECサイトの構築で活用されていた方にとっては大きな変更であり、制度内容を確認せずに申請を進めてしまうと、採択以前に申請自体が無効となる可能性もあります。

こうしたリスクを避けるためにも、補助金を活用する際は公募要領や公式サイトで最新の条件を確認し、自社の事業に適しているかどうかを見極めることが不可欠です。

採択後の事後手続きも忘れずに

補助金は、申請して採択されたら終わりではありません。事業実施後にも多くの報告義務や手続きが発生するため、それらを怠らないことが非常に重要です。

主な事後手続きには、以下のようなものがあります。

- 実績報告書の提出(どのように事業を実施したかのレポート)

- 経費証憑(領収書・請求書・契約書など)の提出

- 補助対象経費ごとの支出管理・証明

- 成果報告(売上や業績への効果、顧客数の増減など)

さらに、事業再構築補助金など一部の補助金では、交付後3〜5年間にわたりフォローアップ報告が義務づけられる場合もあります。

これにより、補助金の成果が本当に出ているか、行政側が継続的に確認します。

手続きの不備や期限超過、必要な証拠書類の不足があると、補助金の支給が遅れたり、最悪の場合は返還を求められるリスクもあります。

そのため、事業実施中から経費の用途を明確に記録し、帳票類を丁寧に保管しておくことが欠かせません。

「採択された後の対応が甘くて、せっかくの補助金が受け取れなかった」というケースもあるため、申請から事後報告までを一貫して管理できる体制づくりを意識しておきましょう。

まとめ

2025年現在、補助金制度の見直しが進み、ECサイト構築に活用できる補助金制度は複数存在します。

本記事では、2025年下半期以降も継続的に活用が見込まれる、実質的に申請可能な補助金制度を厳選して紹介しました。

事業のステージや目的に応じて選ぶべき制度は異なります。たとえば、小規模事業者が国内向けECを立ち上げる場合は「小規模事業者持続化補助金」や「中小企業省力化補助金」が有力です。

一方で越境ECや海外展開を視野に入れる場合は「グローバル市場開拓枠②(JAPANブランド類型)」の検討が必要になります。

なお、IT導入補助金については、ECサイト構築には使えませんが、受発注管理・在庫連携・CRMなどのツール導入には一部活用可能な場合もあります。本文内の補足セクションを参照してください。

補助金は「制度を正しく理解し、自社の事業に合うかどうかを見極めたうえで早めに準備する」ことが、活用成功の第一歩です。

この記事では、ECサイト事業の運営で使える主な補助金である「事業再構築補助金」「小規模事業者持続化補助金」「ものづくり補助金」の概要を主にご紹介しました。

補助金が活用できるかどうかの有無や補助金に適用される経費の種類、補助金の上限額、補助金の補助率は、補助金制度の種類や利用枠によって異なります。

自分のEC事業の内容に沿った補助金を活用して、円滑な事業運営を実現させましょう。

※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比

※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月