この記事でわかること

「顧客満足度を高めるには、もっとデータを活用すべき?」「オンラインとオフラインを本当に連携できているか不安…」

そんな悩みを抱えるEC事業者の間で、いま注目されているのがユニファイドコマースという考え方です。

ユニファイドコマースとは、オンラインとオフラインのすべての顧客接点を統合し、顧客一人ひとりに最適な購買体験を提供するマーケティング戦略のことです。

単なる「オムニチャネルの進化版」ではなく、データを活かした真のOne to One体験を実現できる点が最大の特徴です。

本記事では、ユニファイドコマースの定義や他手法との違い、導入メリット、実際の成功事例、そして導入時にぶつかりやすい課題までをわかりやすく解説します。

これからECのデータ活用に本腰を入れたい方や、既存施策に限界を感じている方はぜひ参考にしてください。

なお、関連するテーマについては以下の記事もあわせてご覧ください。

ECサイト分析で売上アップを実現!おすすめツール・手法・指標をわかりやすく解説|ecforce blog

オムニチャネルとは?マルチチャネルとの違いやメリット、事例から学ぶ顧客体験最適化のマーケティング戦略

ECとは?ビジネスの今を変える電子商取引の基本と始め方・成功まで|ecforce blog

ユニファイドコマース(Unified Commerce)とは?

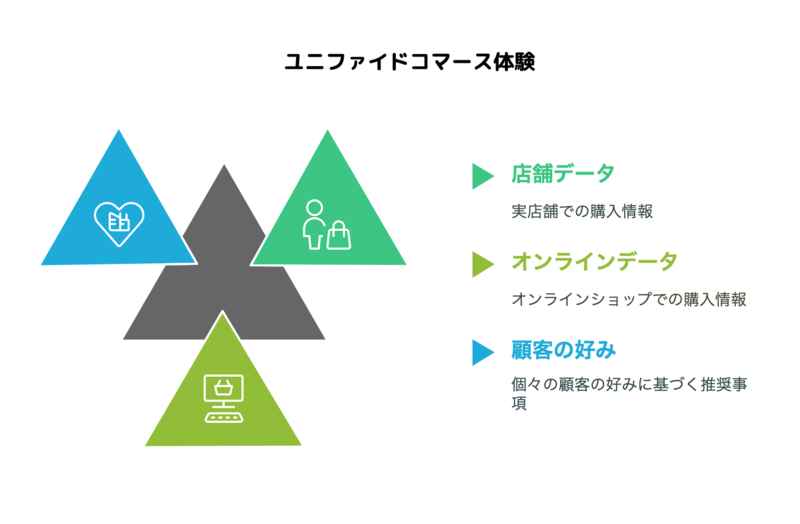

ユニファイドコマース(Unified Commerce)は「統合された商取引」を意味しており、オンライン・オフラインといったチャネルの隔たりなく顧客データを統合して活用するマーケティング手法です。

ECサイトや実店舗、アプリなど、あらゆる接点から得られる顧客情報、行動履歴、購入履歴などを一元的に管理することで、顧客一人ひとりのニーズに合わせた最適な購買体験を提供することを目指します。

これにより、顧客満足度の向上やリピーター獲得、売上アップといった効果が期待できます。

OMOとの違い

ユニファイドコマースとOMOは、オンラインとオフラインの融合を目指す点では共通していますが、その目的とアプローチ方法に違いがあります。

OMO(Online Merges with Offline)は、顧客がオンラインとオフラインのチャネルの違いを意識することなく、一貫したサービスを受けられるようにすることを目指すマーケティング手法です。主に利便性の向上や売上アップに重点を置いています。

一方、ユニファイドコマースは、オンライン・オフラインを含むすべてのチャネルから得られる顧客データを統合し、そのデータを活用して顧客一人ひとりに最適化された購買体験を提供することに主眼を置いています。

つまり、OMOがチャネル間の垣根を取り払うことで利便性を高めるのに対し、ユニファイドコマースはさらに進んで、統合されたデータに基づいて個々の顧客に最適なアプローチを行うことで、よりパーソナルな顧客体験の提供を目指す点が異なります。

例えば、OMOでは、ECサイトで見た商品を実店舗で受け取れるようにするなど、チャネル間の連携をスムーズにすることで顧客の利便性を高めます。

ユニファイドコマースでは、これに加え、過去の購買履歴や行動履歴から顧客の好みを分析します。

その分析結果に基づき、その顧客に合った商品をECサイトでレコメンドしたり、実店舗来店時にパーソナライズされた情報を提供したりするなど、個々の顧客に合わせたきめ細やかな対応を行います。

このように、ユニファイドコマースはOMOの考え方を包含しつつ、より深いレベルでの顧客理解と個別の顧客体験の最適化を追求する、次世代のマーケティング手法と言えます。

O2Oとの違い

O2O(Online to Offline)は、オンラインでの活動をきっかけに顧客を実店舗へ誘導するマーケティング戦略です。

例えば、WebサイトやSNSでクーポンを配信し、それを見た顧客が実店舗に来店することを促すといった手法があります。

これは、オンラインとオフラインのチャネルを明確に区別し、オンラインからオフラインへの一方通行の顧客誘導を目的としています。

一方、ユニファイドコマースは「統合された商取引」を意味し、オンラインとオフラインの区別なく、すべてのチャネルで得られる顧客情報を統合・分析し活用するマーケティング手法です。

O2Oが実店舗への集客に重点を置いているのに対し、ユニファイドコマースは顧客一人ひとりのニーズや行動に合わせて、最適な購買体験を提供することを目指しています。

これにより、顧客満足度の向上やリピート率の向上、売上最大化を図ることが可能です。

つまり、ユニファイドコマースはO2Oよりも包括的で、顧客中心のアプローチと言えます。

オムニチャネルとの違い

オムニチャネルは、ECサイトや実店舗など複数の販売チャネルを統合し、顧客がどのチャネルからでもシームレスに商品を購入できるようにする考え方です。

これに対し、ユニファイドコマースは、これらのチャネルから得られる顧客データを統合・分析し、顧客一人ひとりに最適化された購買体験を提供することに重点を置いています。

オムニチャネルでは、ECで注文した商品を店舗でスムーズに受け取るなど、「チャネルをまたいだ便利な購買体験」の提供が主眼です。

一方ユニファイドコマースでは、それに加えて顧客の行動履歴や購買傾向を分析し、個々の顧客に合わせたパーソナライズされた提案を実現します。

顧客ごとに最適化された体験を提供することで、より深いエンゲージメントとロイヤリティを生み出せる点が大きな違いです。

ユニファイドコマースが注目される理由と背景

ユニファイドコマースが近年注目されている背景には、消費者行動の複雑化とテクノロジーの進化が挙げられます。

現代の消費者は、スマートフォンやPC、タブレット、そして実店舗など、複数のチャネルを行き来しながら商品を比較・購入するのが当たり前となっています。

こうしたマルチチャネル環境下では、どのチャネルを利用しても一貫した購買体験を提供することが、顧客満足度を左右する重要な要素になります。

また、ビッグデータやAI、クラウドを活用したマーケティングが一般化するなかで、リアルタイムで顧客の行動を把握し、最適なタイミングでパーソナライズされた提案を行う必要性が高まっています。

ユニファイドコマースは、こうした消費者の期待に応える手段として、単なるチャネルの統合ではなく、「顧客中心の購買体験」を実現する戦略として注目されているのです。

ユニファイドコマースを導入する3つのメリット

ユニファイドコマースを取り入れることで、顧客体験の質だけでなく、社内のマーケティング業務や意思決定のスピードにも大きな変化が生まれます。

ここでは、その代表的な3つのメリットをご紹介します。

1. 顧客データの一元化により、セグメント設計が自動化できる

ユニファイドコマースの最大の強みは、オンライン・オフラインを問わず顧客情報を統合できる点にあります。

これにより、過去の購買履歴、サイト上の行動、来店頻度など、あらゆる接点から収集したデータをもとに、自動的に顧客をグループ化(セグメント化)することが可能になります。

従来のように、ツールをまたいで分析し、都度ターゲット層を設計していた業務を大幅に効率化できるのです。セグメントごとの施策も一元管理できるため、マーケティング全体のスピードと精度が高まります。

2. あらゆるデータを統合管理し、マーケ施策を最適化

ユニファイドコマースを導入することで、ECサイトと実店舗の顧客データ、在庫情報、行動ログなどがひとつの基盤で管理できるようになります。

この「統合管理」が、現場の意思決定に強力な武器となります。

たとえば、ECで商品をカートに入れたまま購入しなかった顧客に対し、店舗で同商品の試着を促す通知を送るといったクロスチャネル施策も、スムーズに実行できます。

点在していた情報がつながることで、顧客体験にも一貫性と深みが生まれます。

3. 顧客ごとに最適な体験を自動で届けられる

データが統合された状態ではじめて、真の「パーソナライズドマーケティング」が実現できます。

顧客ごとの属性や行動傾向を踏まえたうえで、最適なタイミング・チャネル・内容でアプローチできるようになります。

これまで属人的に行っていた提案や販促も、ルールベースやAIを用いた自動化が可能に。

顧客満足度の向上はもちろん、売上アップやリピート率向上といったビジネス成果にもしっかり貢献します。

ユニファイドコマースの成功事例5選

ユニファイドコマースを導入した企業の成功事例は以下の5つです。

- カインズ

- Walmart

- 無印良品

- JINZ

- TSIホールディングス

ここでは、ユニファイドコマースがどのようなプラスをもたらしたのかを確認しましょう。

1.カインズ

カインズは、テレビやSNSなどで話題のホームセンターです。品揃えの豊富さが強みですが、商品数が多すぎて欲しいものがなかなか見つけられないといった悩みがありました。

そこでCAINZアプリをリリースし、商品の場所や在庫の有無が一目で確認できるようにしました。商品を事前購入して店舗に向かえば、すぐさま届けてくれるのが魅力です。

ユニファイドコマースの導入で顧客情報を整理し、マーケティングを効率化しました。

出典:カインズ公式サイト(2025-3-14)

2.Walmart

アメリカのウォルマートは、世界最大の小売業と例えられるほど成功したスーパーチェーンです。ユニファイドコマースの導入で宅配や店舗受け取りサービス、車に乗ったままで商品を受け取れるサービスなど、商品の受け取り方法の多様さが魅力だといえます。

また、システムを利用したリアルタイムの在庫管理で、ロスのない在庫管理を実現しました。Walmart店内ではRFIDを導入することで、過不足ない商品在庫の管理を徹底しています。

AIを活用した提案システムもあり、ユーザーが欲しい商品をレコメンドしてくれます。

出典:Walmart 公式サイト (2025-3-14)

3.無印良品

無印良品は、MUJI Passportと呼ばれるポイント制度を導入。ECサイトでのお買い物や店舗でのお買い物、店舗でチェックインするだけでもポイントがもらえます。オンライン・オフラインのどちらでもサービスを利用する動機づけを行い、売上を伸ばしているのです。

これによってユーザーの行動分析を行い、売上アップにつながる動線を発見しました。

出典:無印良品 公式サイト (2025-3-14)

4.JINZ

JINZは、オリジナルのメガネを販売する小売店です。JINZアプリには過去の購入履歴が登録されているため、メガネ交換や修理でアプリを見せるだけですぐに対応してくれます。

また、JINZアプリで動画を撮影するだけでメガネのフレームの試着も可能です。店舗に行かずしてメガネを試着できるのは、顧客の利便性を大きく向上することにつながります。

出典:JINZ 公式サイト(2025-3-14)

5.TSIホールディングス

TSIホールディングスは、国内で50以上のアパレルブランドを展開している企業です。その中のひとつであるナノ・ユニバースは、ECで試着予約・スタッフ指定などができます。

お店に訪れる前に予約することで、スムーズに試着でき、接客を受けられます。試着後の商品の購入率は80%を超えており、売上アップに大きく貢献しているのが特徴です。

出典:TSIホールディングス 公式サイト(2025-3-14)

ECのデータ活用や、データを用いたコマース施策の改善方法については、以下の記事も参考にしてください。

アジャイルデータ活用とは?短期間で成果を出すコマース成功の新戦略

ユニファイドコマースでよくある3つの課題

ユニファイドコマースは理想的な購買体験を実現する一方で、実際に導入・運用を進める中では、いくつかの共通した壁に直面することがあります。

特に多くの企業で問題となりがちなのが、システムやデータの分断、顧客理解の浅さ、そして体験設計に必要なリソースの不足です。

ここでは、実務上よく見られる3つの課題を取り上げ、それぞれの背景と影響について具体的に見ていきましょう。

データが分散し、統合が追いつかない

ユニファイドコマースの実現にあたって、多くの企業が直面するのが「データの分断」です。

ECサイト、実店舗、アプリ、POS、CRMなどがバラバラに運用されていると、チャネルごとの情報がサイロ化し、リアルタイムでの統合が困難になります。

その結果、ユーザーの購買履歴や行動データを一元的に把握できず、パーソナライズされた体験設計が行いにくくなるのです。

顧客像がぼやけ、適切なアプローチができない

データを収集できても、それをもとに顧客ごとのニーズを捉え、適切なコミュニケーションに落とし込む仕組みがなければ、マーケティングの効果は限定的になります。

ユニファイドコマースでは「一人ひとりに合わせた体験」が要ですが、顧客の行動や嗜好をもとにセグメントやスコアリングを行う仕組みが未整備だと、施策は「画一的」になりがちです。

体験の個別最適化に必要な素材や設計が不足

「顧客ごとに異なる体験」を実現するには、それに応じたコンテンツとシナリオ設計が必要です。

メール文面、レコメンド商品、Webページ表示など、各接点に最適化された要素を揃えるには、一定のリソースと体制が求められます。

しかし、マーケティング部門が少人数で運用している場合や、クリエイティブ制作が属人化している場合、パーソナライズ体験を実装するのは難しく、実現性の壁に直面します。

ユニファイドコマースを成功させるポイント

ユニファイドコマースを成功に導くには、単なるツール導入にとどまらず、全社的な視点での「仕組みの再設計」が必要です。

以下の3つの視点から戦略的に進めることがカギとなります。

1. 顧客体験(CX)設計を最優先する

まず取り組むべきは、「顧客がどう感じるか」を起点にした体験設計です。

顧客の購買行動やニーズを分析し、「どのタイミングで、どのチャネルを通じて、何を届けるのか」を明確にする必要があります。

そのためには、カスタマージャーニーマップの作成や、ペルソナ設計が効果的です。

2. オンラインとオフラインを貫くデータ基盤の整備

データ活用の中核となるのが、CDP(カスタマーデータプラットフォーム)やDWH(データウェアハウス)などの統合データ基盤です。

部門ごとに分断されがちな顧客情報や行動履歴、購買情報を一元管理することで、全社で活用可能な状態にし、リアルタイム分析や施策立案が可能になります。

3. 組織の連携・意識の統一

ユニファイドコマースの推進には、EC部門、店舗運営、カスタマーサポート、マーケティング部門など、複数の部署が関わります。

それぞれが異なる目標で動いていては、統合された体験の提供は困難です。

部署間でKPIを共有し、横断的なプロジェクトチームを組成するなど、組織的な連携体制の構築が求められます。

ユニファイドコマースを実現するならecforce data solution

出典:ecforce data solution 公式サイト(2025-3-14)

こうした課題を乗り越えるためには、自社に最適なデータ統合・活用ツールの導入が欠かせません。

なかでも《ecforce data solution》は、ユニファイドコマースの実現を強力にサポートするプラットフォームとして注目されています。

ecforce data solutionでは、店舗・ECを問わず顧客データを一元化し、誰でも扱いやすい形での分析・活用が可能です。これにより、社内のマーケティング精度を大幅に高めることができます。

また、セグメント別に設計されたCRMシナリオ配信機能を活用すれば、パーソナライズされたアプローチが簡単に実現できます。潜在顧客への訴求力も高く、リピーター獲得やLTV向上に直結するのが大きな強みです。

長年にわたりEC事業者を支援してきた実績があり、「分析ツールは使いこなせない…」という不安も安心に変えてくれる、信頼性の高いサービスです。

まとめ

本記事では、ユニファイドコマースの基本的な考え方から、導入メリット、実際の成功事例、そして導入時に直面しやすい課題とその解決のヒントについて解説しました。

ユニファイドコマースをうまく導入することで、オンラインとオフラインを横断して顧客データを統合管理し、一人ひとりにパーソナライズされた購買体験を提供できるようになります。

これにより、顧客満足度の向上はもちろん、LTV(顧客生涯価値)やリピート率の改善、最終的な売上拡大にも大きく貢献します。

一方で、データの分断や運用体制の整備、マーケティング素材の不足など、すぐには解決しにくい課題も多く存在します。

だからこそ、自社の現状を見極めたうえで、段階的かつ戦略的に取り組むことが成功のカギとなります。

まずは、自社の「チャネル別に分断されている顧客体験」や「部門ごとのデータ活用状況」を棚卸しし、統合の第一歩を踏み出すことが、ユニファイドコマース実現への最短ルートです。

今後の成長戦略を描くうえでも、ユニファイドコマースは確実に取り組むべきテーマのひとつです。

※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比

※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月