この記事でわかること

世の中に新たな商品を送り出す役割を担うのが商品開発の仕事です。

ただ、実際のところ、

「そもそも商品開発って、何からすればいいの?」

「商品企画と商品開発って、どう違うのだろう?」

「売れる商品を作って成功するには?」

と悩む商品開発担当者もいるのではないでしょうか。

今回は、新商品の開発や、既存商品を改良する際のノウハウ、EC業者が商品開発を成功させるためのポイントや、とある成功事例についてお伝えします。

その成功事例では、定期購入の数値を含めて年間100箱しか売れなかった商品が、中身は変えずにコンセプトを変更しただけで、リニューアル後の3ヶ月の受注数が約6000件、販売額が3000万円を超えた事例です。

EC業者がOEM商品を開発した際の「商品開発の極意」についてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

関連するテーマについては、以下の記事もあわせてチェックしてみてください。

EC商品の製造委託「OEM」の利用メリットや仕組みを解説

【5ステップ】ネットショップを立ち上げよう!おすすめのツールや開業を成功させるためのポイント

商品開発とは?

それでは最初に、商品開発の基礎知識について理解しましょう。商品開発を、「新たな商品・サービスを作り出すこと」といった大まかな理解をしている方が多いと思いますが、商品開発は具体的に大きく2つあります。

1つは、これまでになかった新商品の開発です。ターゲットのニーズに合った商品を新たに作り出すことで、新規顧客の獲得が期待できます。

もう1つは既存商品の改良です。調査をもとにこれまでのターゲット層などを見直し、改良やリニューアルなどをしていくことで、商品の売り上げ増を目的とします。

以下で、新商品の開発と既存商品の改良について、詳しく見ていきましょう。

新商品の開発

市場や消費者の趣味や嗜好が次々と変わっていくため、変化やトレンドに対応した商品を開発し、新商品として提供することが必要です。

いくら質や性能がよい商品でも、ニーズに合っていなければ、残念ながら売り上げにはつながりません。新商品の開発をする際は、既存商品を使用する中でユーザーが感じている不満や不安をリサーチして、すくい上げる必要があります。

アンケートやヒアリングなどで得た内容を分析し、ターゲットにとっての価値や、サービスのコンセプトを見つけ、それを基に試作品を作って反応を見ます。

試作品の感想や意見を参考にしながら、コンセプトの評価と検証を実施。このプロセスを繰り返すことで、よりターゲットが求めている潜在的なニーズに応え、悩みを解決する商品が開発できるのです。

既存商品の改良

商品開発の際、すでに流通している既存商品をブラッシュアップして新商品に改良することも可能です。

ある事例では、販売価格やデザインなど競合他社の商品を幅広くリサーチし、商品のターゲット層を刷新。ネーミングやキャッチコピー、パッケージなどを工夫することで、大きな売り上げにつながりました。

既存の商品を改良する場合は、既存商品よりも安くてよいものにするか、既存商品よりもさらに付加価値があるものにする方法があります。

安くてよい商品にする場合、数を大量に売らないと利益につながりません。付加価値をつける場合は、高くても買いたくなるよう価値をしっかりと伝えて、価格を上げることが必要です。どちらの方向で進めていくのか、しっかりとした情報分析と戦略が必要です。

商品開発と商品企画の違いは?

商品開発と同じように思われがちな仕事として、商品企画がありますが、「商品開発」と「商品企画」は、全く違う領域に存在します。

商品企画は、商品のアイディアをゼロから生み出す仕事です。市場や顧客の調査で集めたデータを分析して、ターゲットが実際に使う場面を想定することで、本当に求められている商品を明確にしていきます。

そして、商品企画で明確にされたイメージやアイデアを、商品開発の工程で実際に形にしていくのです。たとえ素晴らしいアイディアであったとしても、最終的に商品化できなければ、商品開発は失敗に終わってしまいます。

新商品の開発は、商品企画が生み出したアイデアを、しっかりと形として実現させることが重要なのです。

EC業者が商品開発を成功に導く3つのポイント

それではここから、EC事業者が商品開発を行う際の話に移りましょう。

EC業者が商品開発を成功させるには、主に以下の3つのポイントが重要です。

- 市場や顧客ニーズなどの分析

- ターゲット選定と商品コンセプト

- 外注先(OEMメーカー)の選定

それぞれ見ていきます。

市場や顧客ニーズなどの分析

EC業者が商品開発を成功させるためには、様々な既存情報の分析が必要です。その主たる目的は、顧客を理解して自社の商品が顧客のニーズに合うかを探る点にありますが、そのために以下のような分析が必要です。

- 顧客は誰で、どんなニーズがあるのか?

- どのような商品が売れているのか?

- 商品やサービスが市場のニーズを満たしているかどうか?

- 適切な価格は?

- いまの時代に合うプロモーションとは?

- 競合他社のマーケティングはどのように行われているか? etc.

このような分析を客観的に行うことで、商品の売り上げを伸ばすための適切な価格設定や、戦略的なプロモーションを決定できます。

そして、商品の企画担当者からの情報だけでなく、開発部門でもユーザーの行動観察やアンケート・ヒアリングなどを実施。分析結果を反映させることで、よりターゲットが求めている商品の開発につながります。

また、競合他社が行っているマーケティングについて研究することも大切です。競合他社のプロモーションを注意深く分析し、自社の取り組みに生かしていきましょう。

ターゲット選定と商品コンセプト

市場調査を行なうと、ユーザーが何に悩んでいるのか、悩んだときはどのように解決しているのかが見えてきます。

また、競合他社の商品は、どのようなターゲットが買っているか。なぜ売れているのかを分析することで、選ばれるためにはどのような価値を提供すればいいのかがわかります。

そして、市場調査で出てきた情報を基に、新商品のターゲットやコンセプトを明確にしていくことが重要です。ターゲットとコンセプトが明確になることで、販売戦略が立てやすくなります。

外注先(OEMメーカー)の選定

OEMとはOriginal Equipment Manufacturing(またはOriginal Equipment Manufacturer)の略で、商品の製造のみを委託する生産方法、もしくは製造業者を指します。

EC事業でスムーズに商品開発を進めていくためには、製造工場の選定も大切です。工場によって実績や得意分野が違いますので、自社の新商品に合っているかどうかを確認しましょう。

商品を自社で製造する場合、製造工程の細かな内容を自由に決められますが、OEMの場合は、さまざまな項目についてあらかじめ決定しておく必要があります。

発注時期・製造方法・注文内容・納期など、製造工場の担当者に提示し、調整や確認をしておきましょう。

また、競合他社にスピードで負けることのないように、納期やスケジュールも早めに押さえておきます。OEMで商品を作る際の注意点などは以下で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

<参考記事>

【OEMの基礎知識】OEMで商品を製造する際の3つの注意点と上手な発注方法

ところで、EC・D2Cビジネスを総合支援するecforce consultingをご存じですか?

2022年1月時点で50件近くの支援実績があり、有名ブランドを陰で支える知る人ぞ知るサービスです。常に最新のトレンド・情報にアップデートしているので、まずはお気軽にご相談ください。

ecforce consultingへのお問い合わせ

OEMによる商品開発の具体的な成功事例

では、ここからはOEM商品開発の具体的な事例をみていきましょう。

その商品は、ある大学の監修で開発した妊活サプリです。

細胞の老化に着目しそれを活性化させることで、不妊に悩む女性をターゲットとした商品で、大学の確固たる研究に基づく素晴らしい商品ができたはずでした。

しかし、結果は冒頭にご紹介した通り毎月配送される定期購入の出荷数も合わせて、年間100箱程度。まったく売れない状態に陥ってしまいました。

そこで、このショップは自社での販売を諦め、商品のリニューアルも含めてすべてを他のEC事業者に委ねることにしたのです。

商品を受け継いだEC事業者は、以下の問題点に注目しました。

それは、「商品は素晴らしいがニーズが少なく、商圏が狭い分野の商品である点」です。

大学の研究から生まれた商品ではあるものの、市場ニーズを調査していなかったために、消費者が求めるものとズレた商品に仕上がってしまったのです。

しかし、細胞の活性化という点においては、確かに素晴らしく先進的な商品でした。

そこで、ターゲットを変えることにしたのです。

新しいターゲットは40代以上の女性で「アンチエイジング」に悩む女性です。

女性であれば「美しくなりたい」という願望は普遍的で、広い顧客を拾えると考えたのです。

一般的に若年層は収入が少なく、LTVも低めになる傾向があります。

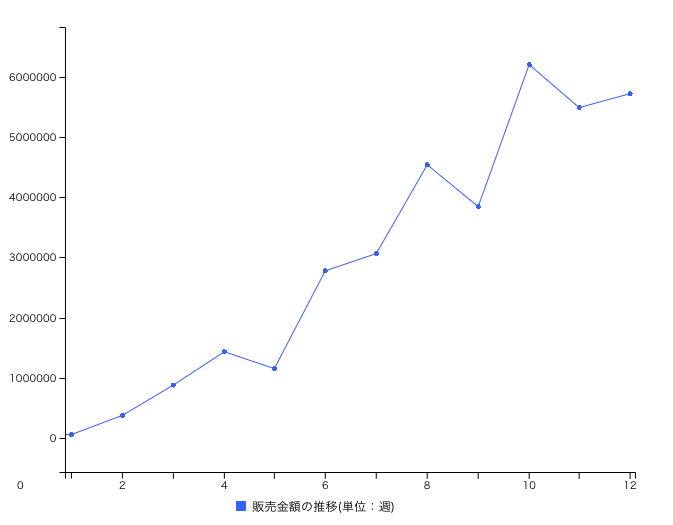

アンチエイジングへコンセプトを変更するとともに、訴求対象を40代へ変更したところ、大きく販売数が伸びることにつながったのです。

販売金額の推移

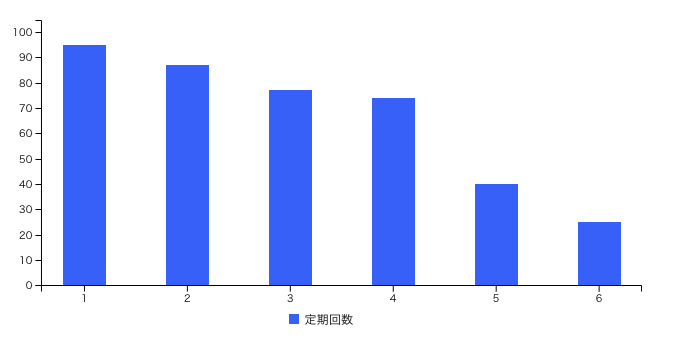

定期継続率

商品開発の基本プロセス|成功に必要な6つの流れ

商品開発は、市場調査から企画、試作、販売に至るまで、段階的かつ体系的に進める必要があります。

成功する商品を開発するには、まず市場環境や自社の強みを正しく把握し、その情報をもとにターゲットと商品コンセプトを明確に定義することが欠かせません。

この企画を軸として、販売計画を立て、試作品の製作・検証を繰り返し、最終的に市場へ投入するという一連の流れを進めていきます。

各ステップは単体で完結するものではなく、互いに連携しながら進めることで、開発コンセプトのブレを防ぎ、質の高い商品を生み出すことが可能になります。

市場調査:ニーズと競合を知る

市場調査では、消費者のニーズや市場の動向を把握し、開発する商品にどれだけの可能性があるかを分析します。

特に、競合商品が対応しきれていないニーズを見つけ出すことが重要です。

調査の手法は主に2つです。

・定量調査:アンケートなどでデータを集めて数値化する

・定性調査:インタビューやモニター調査を通じて感情や意見を把握する

これに加えて、競合商品の価格、機能、販売手法なども調査し、自社商品の立ち位置を明確にします。

企画:ターゲットと価値を決める

商品のターゲット(想定顧客)と、伝えたい価値や機能、デザインなどの方向性を固めていくことが大切です。

たとえば下記のような項目を整理しておくことで、ぶれない開発につながります。

・誰の悩みを解決したいのか

・どんなシーンで使ってもらいたいか

・自社の強みをどう活かすか

販売戦略:売る場所と方法を考える

良い商品ができたとしても、それをどうやってお客様に届けるかを考えなければ、売上にはつながりません。

この段階では、販売チャネルやプロモーション方法を具体的に設計します。

販売先としては次のようなものが考えられます。

・自社のECサイト

・Amazonや楽天などのモール

・実店舗やポップアップ

あわせて、広告の出し方やSNSでの見せ方、キャンペーンの設計も重要なポイントになります。

試作・製造:形にして改良を重ねる

企画が固まったら、次のステップは試作品の制作です。

まずは少量を作り、実際に使用してみたりテストを行ったりしながら、商品としての完成度を高めていきます。

チェックすべきポイントは、以下のような点です。

・想定どおりの機能を果たしているか

・デザインに違和感がないか

・原価と売価のバランスが取れているか

これらを確認し、改善を重ねて最終仕様を固めていきます。

試作段階での丁寧な検証が、発売後のトラブルやクレームの予防につながります。

販売:顧客に届ける仕組みを動かす

量産体制が整ったら、いよいよ販売をスタートさせます。

この段階では、企画時に立てた販売戦略に沿って、販促施策を実行していきます。

主なアクションには、以下のようなものがあります。

・SNSやWeb広告の展開

・既存顧客へのメール案内やリターゲティング施策

・展示会やポップアップストアへの出展

こうした多様な接点を活用して、商品を認知してもらい、手に取ってもらう機会をつくっていきましょう。

販売初期の動きが、今後の売上トレンドやブランド認知の広がりに大きく影響します。

効果測定:反応を見て次に活かす

商品を販売した後は、結果をしっかりと振り返ることが欠かせません。

売上データや定期購入率、カスタマーレビュー、アンケート結果などをもとに、何がうまくいき、どこに改善の余地があるのかを分析します。

数値だけでなく、ユーザーの生の声を拾うことで、今後の商品改善や次回の開発に活かせるヒントが見つかります。

たとえ初動が想定より低くても、適切な検証と修正を繰り返すことで、長く売れ続ける商品へと育てることができます。

商品開発に必要な4つの要素

売れない商品をヒットに導いたこの担当者に商品開発の極意を伺うことができました。売れやすい商品のコンセプトの作り方、ネーミング、商品デザイン、価格設定の4つの要素についてご紹介したいと思います。

コンセプトの作り方

はじめに、コンセプトです。

先ほどご紹介した事例では、ターゲット層の捉え方。つまり、商圏を広くとることが重要であるとお話しました。

コンセプトづくりは、いわばターゲットを明確にし、定めたターゲットに向けてピンポイントで訴求することです。従って、ターゲットを明確化することから作業をはじめなければなりません。

そこで重要なのが、「商圏」の捉え方です。

これは単純に「売れやすいジャンル」という浅い意味ではなく、「世の中で、それを求めている人が多い」ことを意味します。

例えば、商品の素晴らしさ以上に、美容をはじめ、薄毛やダイエットなど、多くの人が悩んでいる分野にターゲットを定めることが肝要です。

つまり、「良い商品が出来た!売れるであろう」ではなく、「世の中の多くの人の悩みを解決できる商品は何か?」という視点が、開発する商品の選定に重要な役割を担っているのです。

では、売れやすい消費者のニーズをどのように探せばよいのでしょうか。

簡単な探し方があります。

それは、SNSなどで話題になりはじめている分野の商品でありながら、まだ、競合する類似商品が少ない分野です。

つまり、需要が供給を大幅に上回っている商品です。

他の参入商品がない、または少ない商品は、はじめに参入した1社だけで消費者の需要を満たしている可能性は低く、まだまだ入り込める余地があるのです。

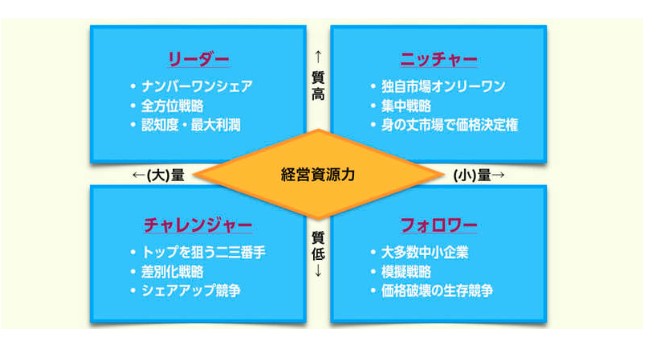

経営やマーケティングの分野で使われることの多い「コトラーの戦略」に当てはめれば、「チャレンジャー」を狙う戦略がもっとも有効です。

一方で、すでに競合他社が多い「フォロワー」は、レッドオーシャン市場で勝負せざるを得ず、価格競争に陥りやすいため販売できても疲弊しやすいのでおすすめしません。

また、冒頭でご紹介した通り「ニッチャー」を狙った商品も、一定のニーズがある可能性はありますが、拡販しにくく、やはり難しいポジションといえるでしょう。

ネーミング

続いて、商品名の付け方です。

お客様はいくつかのタイプに分けることができます。

例えば、自身の悩みに対し、プロアクティブに解決できる商品を見つけることができるリテラシーの高い層や、世の中のトレンドに敏感なアーリーマジョリティ層は、お客様自身の意思で情報収集をするため、商品名に左右されにくい側面があります。

一方で、自身の悩みの解決に積極的ではない低リテラシー層(情報収集に積極的ではないという意味において)や、トレンドから遅れて興味を示すレイトマジョリティ層も存在します。

幅広い層へ訴求するために、お客様が覚えやすく、商品のメリットや効果効能が伝わりやすい商品名を採用するとよいでしょう。

分かりやすい商品名は、低リテラシー層やレイトマジョリティ層に対して、商品と出会った時の「気づき」を最大限に高める効果があります。

これまで悩みの解決に積極的ではなかった層が商品と出会ったときに、自身の悩みに気がつき、そして、解決策が目の前にあることを示すことにつながるのです。

例えば、ガスだまりやオナラに悩む消費者向けの医薬品・小林製薬の「ガスピタン」や、アース製薬の殺虫剤「虫コロリ」など、名前を聞くだけで商品のメリットが伝わるネーミングを採用したいものです。

商品デザイン

しばしば、「見た目」や「かっこよさ」を重視した商品デザインを目にします。

もちろん、ターゲットとなるペルソナが、「クールでスタイリッシュ」を好む若年層であれば、見た目重視のデザインが好まれる場合があります。

一方で、例えば、商品の性質が「癒やし」を訴求しているにも関わらず「クールでスタイリッシュ」なデザインを追求することが逆効果であることはお分かりになるでしょう。

商品の性質やターゲットとなる年齢層が、「違和感」や「恥ずかしさ」を感じない商品デザインを選ぶようにしましょう。

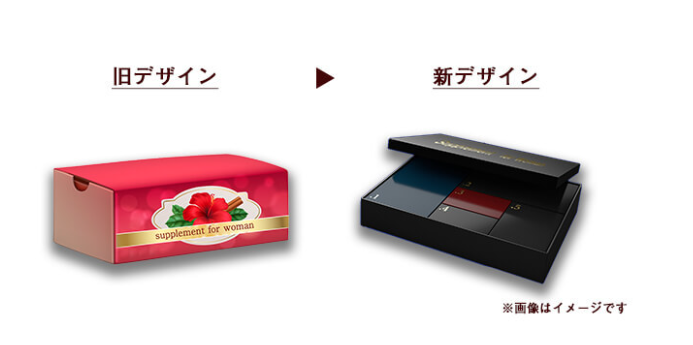

冒頭でご紹介した事例では、元々「妊活サプリ」だったこともあり、白やピンクを基調とした花柄のイラストや若い女性が描かれたものでしたが、対象年齢を引き上げ、価格相応の高級感を演出するために、藍色を基調とした化粧箱へ、ゴールドの文字で商品名を刻印しました。

写真や柄などイラストは一切排除し、シンプルなデザインに仕上げることで、リッチなイメージを演出し、安定的な収入があり、美容に予算をかけられる40代女性に訴求することが可能となりました。

価格設定

最後に重要になるのが、価格設定です。

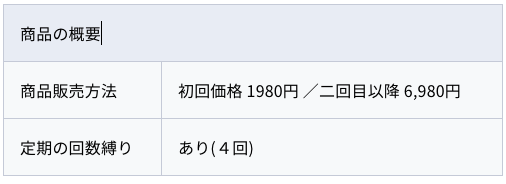

もちろん、CPAや定期継続率を基準に価格設定をすべきですが、販売前の商品は、これらの数値が読めず価格設定に悩む場面は多いと思います。

CPAや定期継続率の見込み数値は、広告代理店に問い合わせる方法もありますが、簡単に調べる方法として、競合他社で商品設定が近く、定期縛りのあり/なしなどを含めて販売手法が似ている商品を参考にするとよいでしょう。

お客様のニーズの探し方でもご説明しましたが、まだ、世の中に存在しない商品の価格を設定することは非常に困難です。

その意味でも市場に一定の需要と供給がある商品であれば、需要側と供給側の双方から適正価格を調査できるため有利といえるでしょう。

また、ドライテストを実施することも一つの方法です。

ドライテストとは、商品が完成していない段階で、一部の消費者の意見を収集することで、消費者が考える適正価格を知る機会になるでしょう。

ドライテストを行うことにより、商品価格の適正値が分かるだけでなく、商品原価の設定、ひいては商品設計や販売方法全体に影響を及ぼします。

消費者が高いと感じる商品を作ってから価格を下げると、当然、ブランド価値を毀損しますし、商品原価と利益のバランスが崩れ、当初、計画していたPLが大きく崩れることにつながりかねません。

さらに、もう一つ、重要な視点があります。

それは、競合他社と価格競争はすべきではない点です。

競合他社を参考にした価格設定をした場合、他社より安めの料金設定を検討しがちですが、価格で優位に立つのではなく「付加価値」をつけることで、優位性を確保しましょう。

「付加価値」とは、商品の成分や購入特典を充実させることだけではありません。

たとえば、LPに記載する情報量を増やすことも付加価値をつけることになるのです。

例えば、成分の詳細を記載する。商品の活用方法を例示する。お客様がこの商品を使用することで、どのようなメリットがあり、ライフスタイルがどのように変化するのか...

これらの情報が充実すればするほど商品のコンセプトが強化され、他社の商品と価格の比較がされにくくなります。

一般的なスマートフォンと比べて、Apple社のiPhoneは割高です。

しかし、熱心なAppleファンが存在するように、商品のコンセプトが明確であればあるほど、お客様の購入動機は、価格ではなくコンセプトになるからです。

安易に価格で勝負するのではなく、情報量で勝負するスタンスが肝要です。

新しい商品を開発することは決して安価にできるものではありません。だからこそ、開発段階から「売れる」商品設計が重要なのです。

レッドオーシャン市場の商品開発に必要な視点とは?

最後に、今までの章でお伝えできなかった点についてお伝えします。先ほど、以下のようにお伝えしました。

一方で、すでに競合他社が多い「フォロワー」は、レッドオーシャン市場で勝負せざるを得ず、価格競争に陥りやすいため販売できても疲弊しやすいのでおすすめしません。

しかし、やむにやまれぬ事情により、レッドオーシャン市場に参入する必要がある場合もあるでしょう。その場合は、どのような戦略をとるべきでしょうか?

この場合は、「ターゲットとなる供給先を変える」「形状を変えた商品設計」で解決できる場合があります。

「ターゲットとなる供給先を変える」とは、男性向けの育毛剤を、高齢女性向けの薄毛対策商品に変更するなど、ターゲットとなるペルソナを変更することを意味します。

先述した「妊活サプリ」を「40代以上のアンチエイジングサプリ」へ変更した事例も、まさに「ターゲットとなる供給先を変える」を実践した良い例でしょう。

「形状を変えた商品設計」は、例えば、昨今、一部の製薬メーカーから販売されている「水が必要ない下痢止め」などがあります。

従来、水と一緒に飲み込む必要があった胃腸薬を、水なしに変更したことで、「どこでも飲める」ことが付加価値となり販売につながりました。このように少し視点をずらせば、レッドオーシャン市場でもニーズを作り出すことが可能なのです。

※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比

※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月