この記事でわかること

ショップが開店し会員の獲得も順調になってきた後に、より事業を拡大させるためにはサブスクリプション。つまり定期購入顧客を継続させていくことが重要です。

簡単な連絡で手続きが完了するメールなどでの解約動線は設けず、解約抑止をしやすい電話だけで解約を受け付けるショップも多いように思います。

しかし、実際には電話での解約でも解約抑止が十分にできていないショップが多いように思います。

解約抑止を成功させる本質なことは、「そもそも解約したいと思わせない」ことになります。

「解約したい」という電話がコールセンターに入電した時点で、ユーザはある程度解約する意思が固まっているため、抑止をするためのハードルが上がった状態だからです。

そのため、商品の販売方法や同梱物、特商法表記や利用規約などの細かい部分を整理することでユーザに解約の意思を持たせないようにすることが重要です。

今回は、実際に化粧品や健康食品を販売しているショップに入電した事例を元に、解約抑止のトークから、そもそも解約したいと思わせない同梱物施策までご紹介していきます。

関連するテーマについては、下記の記事もぜひチェックしてみてください。

消費者センターからクレームがあった場合。EC事業者がとるべき3つの対応方法とは?

コールセンターとは?業務内容や外注のメリット・デメリットを解説

実際の解約理由の一覧と対応事例

|

|

|

| 商品が余る | 定期販売において最も多い解約理由。 |

| 効果がない | 化粧品や健康食品は薬機法などにより表現可能な効果は限られてしまう。安易に電話で問い合わせに回答するのはNG。 |

| 価格が高い | 初回価格と2回目以降の価格差が大きい場合にこのような理由での解約希望が多くなる傾向がある。 |

| 肌に合わない 体質に合わない |

この解約理由については解約抑止が難しく、下手に引き止めてしまうとクレームに繋がりかねない。 |

| 定期だと知らなかった | 定期商品であることを明記していない場合、消費者庁のガイドラインに明確に違反しているため、すぐに修正すべき。 |

| 他社の商品の方に魅力を感じる | 商品のこだわりポイントなどは最低限伝えつつも、ユーザーの温度感が上がってしまうような解約抑止は行わないこと。 |

商品が余る

はじめに定期販売において最も多い解約理由に「商品が余る」があります。

商品が余ってしまう理由として意外と多いのが、お客様が商品を「正しく使用していない」という事実です。商品の用法用量を正しく使わないと、効果を実感しにくくなり、結果的に解約に至る、という負の導線になってしまいます。

サプリであれば毎日2粒など目安がわかりやすいものが多いですが、美容液などの化粧品の場合はユーザーのさじ加減によって使用量が変動しやすいため、結果的に余ってしまうことがあります。

そういった場合には以下の案内が効果的です。

- 商品の正しい使用方法の説明

- それでも余る場合は定期サイクルの変更の案内を行う

商品の正しい使用方法の説明を電話でユーザに説明することも方法の一つですが、前述の通りユーザーが電話をかけてくる時点である程度解約意思が固まっている場合が多いため、初回購入時に商品の同梱物やメールマガジンなどで正しい使用方法を事前に周知しておくことで商品が余ることによる解約を減らすことは可能です。

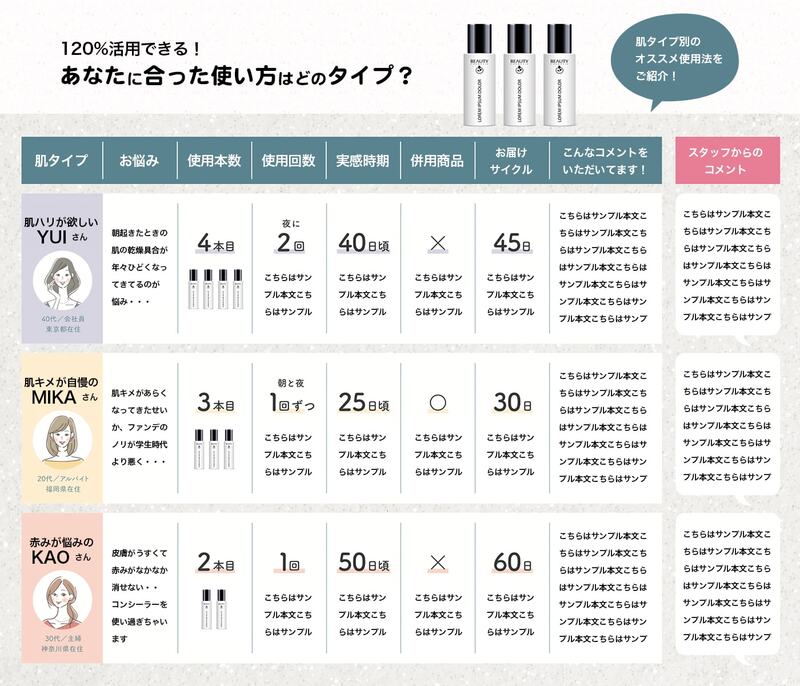

実際に「商品が余る」という解約理由が多かった商品に対して以下のような同梱物を付属させたところ、同様の理由による解約が20%程度減る効果がみられました。

正しい使用方法はわかっていても、化粧品などによってはそもそもの使用頻度が少ない場合もあります。

そうした場合は配送サイクルの変更や次回配送のスキップを提案してみるのもよいでしょう。

定期購入を解約された場合はそれ以降の売上はゼロになってしまいますが、次回の配送だけスキップを行ったり、配送サイクルが30日から60日に変更になっても売上がゼロになるわけではありませんので、解約抑止のための施策としては有効です。

その際に、「次回配送のスキップを行った場合は次回商品が届くまで解約ができない」などのルールを設けることで次回までの売上の回収率をより高くすることも可能です。

「どういったルールで運用するか」など委託先のコールセンターと相談しながら決めていくとよいでしょう。

効果がない

次に、解約理由としては多いのが「効果がない」ことについてです。

ご存知の通り化粧品や健康食品の場合は薬機法など関連法規により表現可能な効果は限られてしまうため、安易に電話で問い合わせに回答してしまうと法律に抵触してしまう場合があります。

そのため、上記同様同梱物などでユーザーに「続けることでこういう状態になる」ということをイメージしてもらうことが重要となります。

効果をイメージしてもらうために実際に付属した同梱物が以下のものとなります。

こういった同梱物を付属させることで、問い合わせがあった際にも「6ヶ月くらい続けていただいたユーザーからは○○○といったお喜びの声をいただくことが多く、3ヶ月でやめてしまうのはもったいないです」などのトークがしやすくなります。

実際のトークについては薬機法や景表法などによって表現できる範囲が決まっているので、法律に明るい人材に相談しながら表現方法を決めていくことをおすすめします。

価格が高い

続いて「価格が高い」という解約理由についてです。

定期商品の場合は、初回価格が大幅に安くなるようなオファー設計をしていることも多く、

初回価格と二回目以降の価格差が大きい場合にこのような理由での解約希望が多くなる傾向があります。

こうしたユーザーに対してもユーザーボイスなどを同梱物として送付したり、商品紹介のチラシなどをいれてこだわっているポイントを強く推すことで金額に対して納得感を持ってもらうことが重要です。

また、解約抑止のために商品価格を下げて継続を促す「ダウンセル」といった施策も有効です。

「商品価格を下げてしまって大丈夫か」といった質問はよくいただくのですが、一通りの抑止提案をした上で「期間限定で〇回以内で解約希望のユーザーに限ってご提案差し上げてるんですが...」などといった限定感を持った使い方をすれば、すべてのユーザに値下げ提案をする必要はありません。

「解約されるよりは値下げしてでも継続してもらったほうがLTVは高い」という判断をする場合は解約抑止策として積極的にダウンセル施策を行っても構いません。

実際、新規ユーザーの獲得を行うよりも既存ユーザーの継続回数を伸ばしたほうが広告費がかからないため利益率は高くなります。ショップの方針により検討してみると良いでしょう。

肌に合わない/体質に合わない

化粧品や健康食品を扱っているショップを特に悩ませるのが「肌に合わない」に代表されるような「体質に合わない」といった解約理由です。

この解約理由については解約抑止が難しく、下手に引き止めてしまうとクレームに繋がりかねません。

一方で、すぐに解約手続きを行って問い合わせを終了させてしまうことも良くありません。

万が一、ユーザーの体質ではなく商品に問題があった場合にすぐに対応しないと影響範囲が広がり、最悪の場合集団訴訟などにもなりかねません。

そうした理由から、もし「体質に合わない」といった問い合わせがあった場合はどのように体質に合わないのかをなるべく細かくヒアリングし、どれくらいのユーザがそのような症状に陥っているのか集計するようにしましょう。

すべてのユーザーの体質に合わせた商品を開発するのは難しいですが、あまりにも体質に合わないユーザーが多い場合には商品の成分や素材に問題がある可能性があるため、ユーザーからの声を分析して、「体質に合わない」といった問い合わせがどれくらいあるかを定期的に確認すると良いでしょう。

定期だとは知らなかった

これも定期商品の場合はかなり多い問い合わせになります。

定期商品であることを一切明記せずに定期商品を販売している場合は、消費者庁のガイドラインに明確に違反していますのですぐに修正する必要があります。

出典:通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(令和6年改訂版) |消費者庁

インターネット通販の定期購入トラブルには御注意を!令和4年6月1日から表示義務強化 |消費者庁

とはいえ、最近では規制が厳しくなっており、ほとんどのショップでは上記のガイドラインに沿ってLPを作成していると思います。

その場合には、「定期だとは知らなかった。届いた商品を返品するから返金して欲しい」といった問い合わせに対して、オペレーターが実際のLPを開きながらユーザに対してひとつひとつ定期購入の記載がある箇所を確認することで、「ショップ側では定期購入と明記している」とお伝えすることが可能です。

ユーザによっては「そんなの気づかない、消費者センターに相談する」と納得されない方もいらっしゃいますが、基本的にはガイドラインに沿ったページであれば強く指摘されることも少ないため、しっかりとショップ側のルールを明記しておくことが重要となります。

他社の商品の方に魅力を感じる

「〇〇という商品のほうが良かった」などといった問い合わせはECを行っている以上仕方がない解約理由です。

仮に自社の商品のほうが明らかに優れていると思っていても、それを伝えてしまうとユーザの意見を否定することになってしまい、クレームにつながることも考えられます。

そのため、商品のこだわりポイントなどは最低限伝えつつも、ユーザの温度感が上がってしまうような解約抑止は行わないようにしましょう。

解約抑止はできない代わりに、「その商品のどういったポイントが魅力的だったのか」をヒアリングすることで、同梱物だったりSNS運用など自社にない魅力を発見できるかもしれません。

商品開発の段階で、競合分析は行っているかと思いますが意外と実際のユーザが魅力的に感じるポイントは見落としていたりするものです。

実際に他社商品に切り替える、というユーザーがいたら積極的に情報をヒアリングしましょう。

解約率を下げるための同梱物・CRM施策のベストプラクティス

コールセンターでの対応も重要ですが、ユーザーが解約の意思を固める前に解約を防ぐ仕掛けを設計しておくことが、LTV最大化には不可欠です。

特に、初回購入時の同梱物や継続を促すCRM施策は、ユーザー体験に大きく影響します。

このセクションでは、解約率を下げるための同梱物やCRMコミュニケーションの成功事例を紹介します。

初回購入時に効果的な同梱物とは?

初回購入時はユーザーとの最初の接点であり、そこで得られる印象がその後の継続率を大きく左右します。

よくある解約理由である「効果がわからない」「使い方が難しい」「商品が余る」といった課題は、事前の情報提供によって大きく抑制可能です。

具体的に効果が見られた同梱物の例として、以下のようなものがあります。

- 商品の正しい使用方法をイラスト付きで説明したリーフレット

- 使い切るためのスケジュール例(例:30日間チェック表)

- 成分やこだわりポイントを紹介したミニ冊子

- 既存ユーザーの声やレビュー集

これらの同梱物をセットにして初回配送に同封したことで、「商品が余る」「効果がわからない」といった理由による解約を抑制できたという事例も報告されています。

通販支援サービス公式ブログによれば、同梱物の改善によって継続率の向上に成功したD2C企業の事例が紹介されており、ユーザーの使用状況を正しく導く情報提供が解約抑止につながる重要な要素であることがわかります。

出典:通サポ公式ブログ

リピート率を高めるメール・LINE運用例

定期購入は「購入→使用→効果実感→継続」というサイクルの中で、効果が出る前に離脱されるケースが多いため、メールやLINEを使った継続支援の重要性が高まっています。

CRM施策の例としては以下のようなものがあります。

- 購入後7日目に「正しい使い方の動画リンク」を配信

- 購入から14日後に「よくある効果実感の時期」を案内

- 商品がなくなりそうな28日目に「次回の配送スキップや周期変更の案内」

- 継続している顧客に月1で「お客様の声」や「成分の豆知識」を配信

ポイントは、売り込みではなく信頼構築を目的とした情報提供を軸に設計することです。

定期購入継続率が上がったCRMシナリオの設計方法

CRMのシナリオは、ユーザーの感情・行動変化をベースに段階的に組むのが効果的です。たとえば、以下のような段階に分けて施策を設計します。

- 初回購入直後: 商品の期待値を高め、信頼を得る

- 効果実感前の不安期: 正しい使い方・他ユーザーの声で不安払拭

- 継続判断タイミング: オファーや満足度ヒアリングで離脱防止

- 継続3回以降: ファン化を目的としたストーリーテリングやブランド価値訴求

こうしたシナリオは、メールマーケティングやLINE配信ツールを活用して自動化することも可能です。

LTVを最大化したい場合は、商品単体での価値訴求だけでなく、CRM全体を通じた継続する理由づくりが鍵になります。

解約理由によっては抑止しないケースもある

先述したとおり、「商品が余る」「効果がない」「価格が合わない」などといった理由の場合は、正しい使用方法を伝えたり、時には値下げの提案を行うことである程度の解約抑止効果を得ることができます。

ただし、「体質に合わない」や「定期だと知らなかった」などといった問い合わせの場合には、強く解約抑止をしてしまうとクレームになってしまうこともあるため、ユーザーに理解をしてもらいつつ状況を確認し、もしショップ側に落ち度がある場合は改善に活かせるように努めましょう。

解約防止を実現するKPI・指標の設定と活用法

解約抑止の取り組みを一時的な対応で終わらせないためには、KPIの設計と定期的な分析が欠かせません。

ユーザーとの接点が多い定期購入型ビジネスにおいては、解約率やLTVだけでなく、「なぜ解約されたか」「どのタイミングで解約が多いか」といった具体的なデータから仮説を立て、改善を繰り返していくことが重要です。

見るべき指標一覧

よく見られるLTVや解約率だけでは、改善アクションに繋がりにくいことがあります。

以下のような指標を併用することで、より実行可能なインサイトを得られます。

- 初回〜2回目の継続率(早期離脱の原因把握)

- 解約発生までの平均回数・日数

- 解約理由ごとの件数比率

- オペレーター別の解約抑止率

- メール開封率・LINE既読率などのCRM接触データ

これらのデータを定期的にモニタリングすることで、どのセグメントが解約しやすいか、どの施策が効果的かを把握でき、改善施策の精度が向上します。

コールセンターで活用すべき改善レポートの作り方

現場のCSチームがPDCAを高速で回せるようにするためには、日報レベルのデータと、週次・月次での集計レポートの両方を運用することがポイントです。

具体的には下記のようなレポートを運用するのが良いでしょう。

- 日報:対応件数、解約理由別の対応結果、対応者ごとのメモ

- 週報:理由別傾向、抑止成功パターン、ユーザー満足度の傾向

- 月報:施策別の改善効果、CRM配信との相関分析、施策提案

このようなレポートを元に、チーム内で効果の高いトークスクリプトやユーザーに刺さった同梱物などのナレッジを共有していくことで、属人性の高い業務からの脱却にもつながります。

指標を活用して社内提案を通すポイント

現場レベルでの改善を実現するには、マネジメント層の理解とサポートが必要です。

特にCRM施策や同梱物のコストがかかる提案に対しては、感覚ではなく数字に基づいた論理的提案が求められます。

例えば、以下のような構成で資料をまとめると説得力が増します。

- 現状:解約率・継続率・顧客単価の推移

- 課題:特定タイミングや特定セグメントでの解約増

- 仮説:使い方の理解不足、商品価値訴求不足など

- 対応策:同梱物の追加/LINE配信の強化など

- 効果予測:継続率改善によりLTVが◯%改善、という試算

このような定量的な裏付けがあると、マーケ・商品開発・経営層など他部署を巻き込んだ本質的な改善に踏み出しやすくなります。

大切なのは解約理由を聞き取る傾聴力

D2C・ECブランドとして、ユーザーと直接コミュニケーションをとることができる機会を活かすためには解約理由を聞き取る傾聴力が大切です。

そのためにはユーザー各々のケースに応じて、商品の魅力を訴求したり、悩みを解決したりする姿勢が重要。

もしも他社に勝てない要素がある場合は、ユーザーのニーズを聞き取り、商品の進化につなげていきましょう。

チャットボットが実現する解約抑止・カスタマーサービス(CS)コスト削減

ここまで解約理由について見てきましたが、やはり定期通販を採用したD2C・ECブランドが抱える重要課題はLTVを伸ばすために欠かせない解約抑止と、それにともなうカスタマーサービス(CS)コスト削減です。

CSに関しては、改善を怠ると場合によっては公的機関からの指摘にも繋がるため、早急な対応が必要ですが、事業者が重要性に気づかないケースが往々にして見られます。

ちなみに現在の主流はチャットボット活用。D2Cブランドにとって、チャットボットの利点は3つ挙げられます。

・工数削減

・ノウハウの汎用化(CS担当者に頼る必要がない)

・データドリブンなPDCA

実際にチャットボットを活用した場合、弊社では以下のような実績もあります。

・自動解約抑止率19.6%

・CSコスト80%削減

チャットボットによってD2C・ECブランドの最重要課題である解約抑止、それにともなうCSコスト削減を実現できますので、ご興味のある方はぜひ弊社の「ecforce chat」についてお問合せください。

※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比

※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月